-

« Elle marche sur le côté de la route, les yeux baissés, le visage dissimulé sous un foulard. Dans certains villages, les Dalits doivent signaler leur présence en portant une plume de corbeau. Dans d’autres, ils sont condamnés à marcher pieds nus – tous connaissent l’histoire de cet Intouchable, lapidé pour le seul fait d’avoir porté des sandales. Smita entre dans les maisons par la porte arrière qui lui est réservée, elle ne doit pas croiser les habitants, encore moins leur parler. Elle n’est pas seulement intouchable, elle doit être invisible. Elle reçoit en guise de salaire des restes de nourriture, parfois des vieux vêtements, qu’on lui jette à même le sol. Pas toucher, pas regarder. » (p.17-18)

« Pourquoi s’en prendre à Lalita ? Sa fille n’est pas un danger pour eux, elle ne menace ni leur savoir, ni leur position, alors pourquoi la replonger ainsi dans la fange ? Pourquoi ne pas lui apprendre à lire et à écrire, comme aux autres enfants ?

Balayer la classe, cela veut dire : tu n’as pas le droit d’être ici. Tu es une Dalit, une scavenger, ainsi tu resteras et tu vivras. Tu mourras dans la merde, comme ta mère et ta grand-mère avant toi. Comme tes enfants, tes petits-enfants et tous ceux de ta descendance. Il n’y aura rien d’autre pour vous, les Intouchables, rebuts de l’humanité, rien d’autre que ça, cette odeur infâme, pour les siècles et les siècles, juste la merde des autres, la merde du monde entier à ramasser.

Lalita ne s’est pas laissée faire. Elle a dit non. A cette pensée, Smita se sent fière de sa fille. Cette enfant de six ans, à peine plus haute qu’un tabouret, a regardé le Brahmane dans les yeux et lui a dit : non. Il l’a attrapée, l’a frappée avec sa baguette en jonc, au milieu de la classe, devant tous les autres. Lalita n’a pas pleuré, n’a pas crié, elle n’a pas émis un seul son. Lorsque l’heure du déjeuner a sonné, le Brahmane l’a privée de repas, il a confisqué la boîte en fer que Smita avait préparée pour elle. La petite fille n’a même pas eu le droit de s’asseoir, juste celui de regarder les autres manger. Elle n’a pas réclamé, elle n’a pas mendié. Elle est restée debout, seule. Digne. Oui, Smita se sent fière de sa fille, elle mange peut-être du rat mais elle a plus de force que tous ces Brahmanes et ces Jatts réunis, ils ne l’ont pas domptée, pas écrasée. Ils l’ont rouée de coups, zébrée de cicatrices mais elle est là, au-dedans d’elle-même. Intacte.

Nagarajan n’est pas d’accord avec sa femme : Lalita aurait dû céder, passer le balai, après tout, ce n’est pas si terrible, un coup de balai, ça fait moins mal qu’un coup de baguette en jonc… Smita explose. Comment peut-il parler ainsi ?! L’école est faite pour instruire, non pour asservir. Elle va aller lui parler, au Brahmane, elle sait où il habite, elle connaît la porte dérobée à l’arrière de sa maison, elle y entre tous les jours avec son panier pour nettoyer sa fange… Nagarajan la retient : elle ne gagnera rien à affronter le Brahmane. Il est plus puisant qu’elle. Tous sont plus puissants qu’elle. Lalita doit accepter les brimades, si elle veut retourner à l’école. C’est à ce prix qu’elle apprendra à lire et à écrire. C’est ainsi dans leur monde, on ne sort pas impunément de sa caste. Tout se paye ici. » (p.70-71)

(La tresse de Laetitia COLOMBANI)

votre commentaire

votre commentaire

-

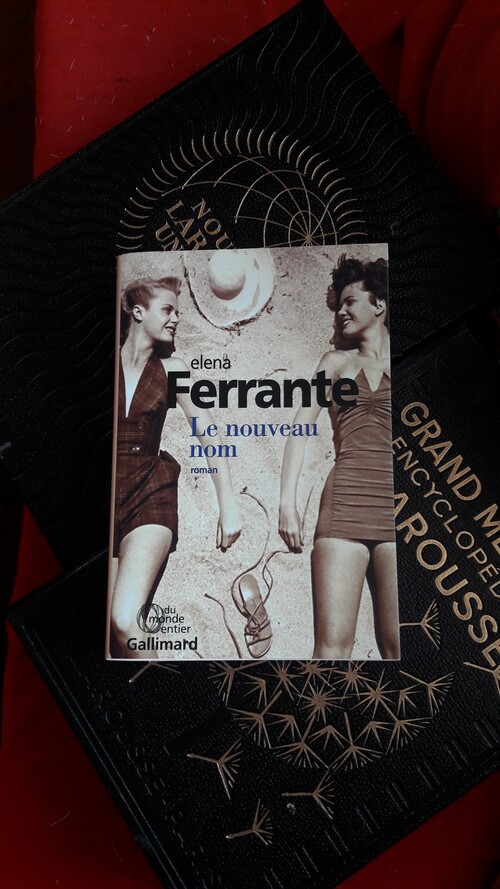

« Moi au contraire, j’ai vraiment changé. Je porte toujours sur moi les mêmes hardes, mais j’ai réussi mon baccalauréat et je vais faire mes études à Pise. J’ai changé non pas en apparence, mais en profondeur. Les apparences suivront bientôt, et ce ne seront pas que des apparences. » (p.388)

« Mes années à l’Ecole normale furent importantes, mais pas dans l’histoire de notre amitié. J’arrivai dans cet établissement bourrée de timidité et de maladresse. Je me rendis compte que je parlais un italien livresque qui frôlait parfois le ridicule, et au beau milieu d’une phrase presque trop élaborée, quand un mot me manquait, je remplissais le vide en italianisant un terme de dialecte : j’entrepris de me corriger. Je ne connaissais guère les bonnes manières, parlais très fort et mâchais en faisant du bruit avec la bouche : je fus obligée de tenir compte de la gêne des autres et essayai de me maîtriser. Anxieuse d’avoir l’air sociable j’interrompais des conversations, m’exprimais sur des faits qui ne me regardaient pas et me comportais avec trop de familiarité : je tentai désormais d’être aimable tout en gardant mes distances. Un jour, une fille de Rome, répondant à une question que j’avais posée je ne sais plus sur quoi, imita mon accent, ce qui fit rire tout le monde. Je fus vexée mais réagis en riant et en exagérant ma façon de parler, comme si je me moquais gaiement de moi-même.

Au cours des premières semaines, je dus lutter contre l’envie de rentrer chez moi et me camouflai, comme toujours, derrière des apparences de modestie et de douceur. Dans ce rôle, je commençai à être remarquée et, peu à peu, à plaire. Je plus à des étudiantes et des étudiants, à des surveillants et des professeurs, sans avoir l’air de faire le moindre effort. Mais en réalité, ce fut un véritable travail. J’appris à contrôler ma voix et mes gestes. J’assimilai une série de règles – écrites et non écrites – de comportement. Je réduisis autant que possible mon accent napolitain. Je réussis à prouver que j’étais douée et digne d’estime mais sans jamais avoir recours à un ton arrogant, en ironisant sur ma propre ignorance et en feignant d’être moi-même surprise de mes bons résultats. J’évitais surtout de me faire des ennemis. Quand une des filles se montrait hostile, je concentrais mon attention sur elle, j’étais à la fois cordiale et discrète, serviable sans perdre ma retenue, et je ne changeais pas même d’attitude lorsqu’elle s’adoucissait et me recherchait. Je faisais pareil avec les professeurs. Naturellement, avec eux je me comportais avec davantage de précaution, mais l’objectif demeurait le même : m’attirer considération, sympathie et affection. Je manifestais un vif intérêt pour les enseignants les plus distants et austères, arborant un sourire serein et un air absorbé.

Je me présentai assidûment aux examens et étudiai, selon mon habitude, avec une impitoyable discipline. J’étais terrorisée par l’échec et par l’idée de perdre tout ce qui, malgré mes difficultés, m’était immédiatement apparu comme le paradis sur terre : un espace à moi, un lit à moi, un bureau à moi, une chaise à moi, des livres, des livres et encore des livres, une ville aux antipodes du quartier et de Naples, et autour de moi rien que des gens qui faisaient des études et discutaient volontiers de ce qu’ils étudiaient. Je travaillai avec une telle constance qu’aucun professeur ne me mit jamais moins de trente sur trente. Au bout d’un an, je fus considérée comme l’une des étudiantes les plus prometteuses de l’Ecole, et chacun répondait cordialement à mes saluts pleins de respect. » (p.392-393)

(Le nouveau nom d'Elena FERRANTE)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Colin, vautré sur le comptoir, les observe avec un sourire lubrique. Ah, exactement son genre de Parisienne. La brune, plutôt pas mal, hein ? Un petit lot tout ce qu’il y a de sexy. Abattant sa main sur l’épaule de Linden, qui sursaute, il s’esclaffe, hilare. Bon Dieu, il avait presque oublié ! Linden s’en moque, bien sûr ! Les filles, c’est pas son truc. Elles le laissent froid, pas vrai ? Linden regarde son beau-frère, que le fou rire plie en deux. Les joues cramoisies, Colin essuie de fausses larmes aux coins des ses yeux. Que les choses soient bien claires, il n’a rien contre Linden, ni contre les tapettes en général mais il est incapable de comprendre comment un homme peut ne pas être attiré par une femme. Sérieusement, ça le dépasse. Comment se fait-il qu’une paire de nichons ne lui fasse aucun effet ? C’est aberrant. Parce que désirer les femmes, c’est justement ce qui fait qu’un homme se sent viril, non ? Colin parle suffisamment fort pour que, dans le bar, tout le monde entende. Combien de temps Linden va-t-il pouvoir feindre l’indifférence ? Combien de temps va-t-il pouvoir garder sur les lèvres ce sourire figé ? Colin continue sur sa lancée. Ça doit être tellement bizarre d’être pédé. Il aurait détesté l'être. Dieu merci, aucun de ses fils ne l'est ! Il aurait préféré avoir un fils en fauteuil roulant plutôt qu'un fils homo. Allons, il plaisant ! C’était une blague ! Nom d’un chien, franchement, au lieu de tirer cette tête, Linden ferait mieux de cultiver son sens de l’humour. » (p.206-207)

« Ni l’un ni l’autre n’avait entendu la clé dans la serrure. Ils dormaient à poings fermés, nus, dans les bras l’un de l’autre. La première chose qu’avait perçue Linden, c’était un cri étranglé. En ouvrant les yeux, il avait vu un homme et une femme entre deux âges qui se tenaient là. Ils avaient l’air scandalisés. Cela s’était passé si vite. Les hurlements stridents ; le père, hors de lui, la figure écarlate, leur disant qu’ils étaient répugnants, ignobles, écœurants ; ils n’étaient des espèces d’immondes pédales. Leurs mains crispées, accusatrices, pareilles à des serres. Linden et Hadrien avaient rampé hors du lit, vulnérables, le dos tendu sous un torrent d’insultes ; ils s’étaient habillés, hâtivement, maladroitement, les larmes ruisselant sur les joues d’Hadrien. Impossible d’oublier les paroles de son père, les mots qu’il avait crachés : Hadrien n’était plus le bienvenu sous ce toit, lui et sa fiotte de petit copain allaient foutre le camp et ne jamais revenir. Est-ce qu’Hadrien avait entendu ? Est-ce que c’était clair ? Le venin dans cette voix, la haine : Hadrien n’était plus leur fils. C’était terminé ! Un fils homo ? Jamais ! Il n’était qu’un raté ? Il jetait l’opprobre sur toute la famille. Que diraient ses grands-parents ? Ses oncles et tantes, ses cousins ? Est-ce qu’il y avait pensé ? Et avait-il pensé à lui, son propre père ? Sa propre mère ? Le père d’Hadrien avait dit qu’il regrettait que sa femme n’ait pas fait une fausse couche quand elle l’attendait. Et il n’y aurait plus d’argent pour Hadrien, jamais, pas un sou, pas un centime. Hadrien devrait avoir honte. Les gens comme lui étaient des pervers. Ils n’étaient pas normaux. Il faudrait les mettre derrière les barreaux. Dans d’autres pays, on exécutait les homosexuels, et peut-être cette crainte leur mettait-elle un peu de plomb dans la tête ! Ils ne voyaient donc pas qu’il n’y avait pas de place pour eux sur cette terre ? Ils ne voyaient donc pas que personne ne voulait d’eux, que personne n’avait aucune pitié pour eux ? » (p.299-301)

(Sentinelle de la pluie de Tatiana de Rosnay)

votre commentaire

votre commentaire

-

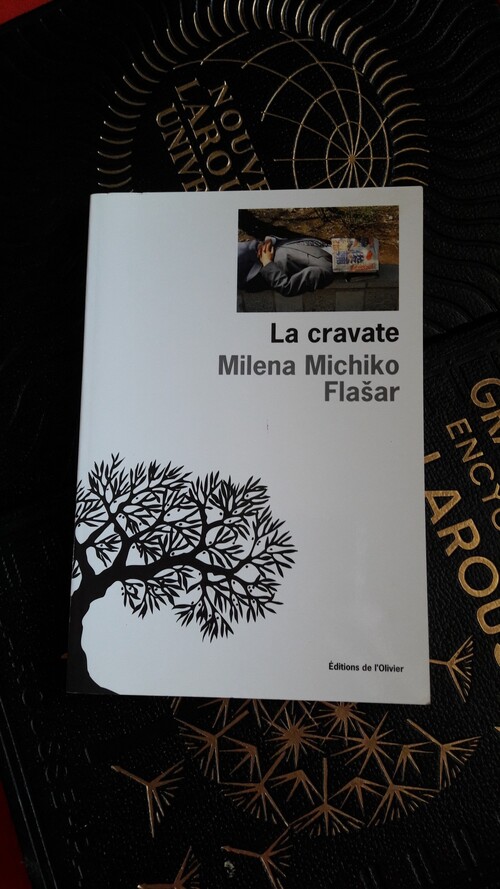

« Trop de mots qui ne peuvent dire à quel point nous étions sans préjugés, elle et moi, dans un monde qui fait des distinctions. Où un mot suffit à séparer l'un de l'autre. » (p.84)

« Elle était devenue une inconnue. Moins de quatre mois après, je la reconnus à peine. Elle portait un uniforme scolaire, avait l’air d’une petite fille ordinaire, sa queue-de-cheval se balançait. Lorsqu’elle marcha dans ma direction, elle regarda de côté, embarrassée. Elle s’arrêta devant moi, tête basse. Alors seulement je la reconnus à son odeur. Une telle gêne. J’avais envie de lui faire mal. Je la pris par les épaules, mes mains de onze ans. Je la secouai. Je la frappai au visage, ce qu’elle laissa faire sans rien dire. Pourquoi ne me regardes-tu pas ? je lui levai le menton. Tu dois me regarder. Au moins cela. Je te hais. Tu entends ? Je te hais de me forcer à appartenir au groupe des autres. De ceux qui disent. Enfin elle me regarda : Ce qu’ils disent est vrai. » (p.91)

« J’ignore totalement qui a lancé la première pierre. Tout a commencé par deux mots prononcés de manière anodine : Elle pue. Je les entendis. Clairement et distinctement : Elle pue. Bruyant éclat de rire, cela aussi je l’entendis. Puis des index dressés, pas un mot, on fronçait le nez. La voix de Yukiko, un chuchotement : Non, s’il vous plaît ! Nouveaux rires : Elle pue comme si elle avait un poisson sous sa jupe.

Quelqu’un l’attrapa. Je le vis. Clairement et distinctement : elle recula sous le coup de la peur. Qu’est-ce que tu regardes ? me lança quelqu’un. Je détournai les yeux. Je n’avais rien vu. Et je ne vis rien non plus les troisième et quatrième jours, pas plus les cinquième et sixième, je ne vis rien du tout pendant toutes les journées qui suivirent celles-là.

Cette puanteur, criaient des bouches grandes ouvertes, puer comme ça, tu ne les as pas ? Tu paieras demain. Bon sang, tu pues comme une truie. Groin, groin. Un hamster mort sent moins mauvais que toi. Eh, princesse des maths ! Comment on divise un bœuf par une vache ? Les deux mots d’abord prononcés de manière anodine se développèrent à grande vitesse pour former au bout du compte tout un corps textuel.

Yukiko aurait eu besoin d’un ami.

D’un qui aurait plaidé en sa faveur.

Mais moi.

Je n’avais pas de bouche. Je ne participais pas au discours des autres et je ne disais rien pour m’y opposer. Il fallait rester à l’extérieur si le monde s’effondrait à l’intérieur. Chaque matin, quand Yukiko entrait dans la classe, sa table avait été retournée et déplacée. Un jour, au tableau, la caricature d’un cochon qui grogne. Il avait une jambe levée. En dessous, son prénom. Elle l’effaça, trait après trait. Yukiko devint Yuki. Yuki devint le néant. L’éponge humide à la main, elle finit par se retourner, un regard qui me cherchait et me trouva, hors champ. Dans ce regard, une grâce, l’éclat de jadis : je le jure, je me dissous en poussière d’étoile. C’est exactement comme cela qu’elle me regardait. Comme pour me dire : je me dissous.» (p.96-97)

« Je laissai à Yukiko le soin de se défendre. Mais elle ne fit pas beaucoup plus que se contenter de rester immobile. C’était un cercle de craie magique, et il n’arrêtait pas de rétrécir. On aurait dit un animal qui fait le mort. Pendant un moment, tout alla bien. Mais ensuite, les agresseurs prirent le dessus et ne la lâchèrent pas avant d’avoir débusqué ses points faibles. Un mouvement sans précaution, et ils surent que c’était dans cette direction qu’ils devaient creuser. Le jeu n’en était plus un, il était désormais question de vie et de mort. Sur le chemin de la maison, je ne vis pas qu’on la poussait contre un mur, dans le passage sombre je ne vis pas qu’on la menaçait de coups de poings, sur le parking vide je ne vis pas que sa jupe lui avait glissé au-dessus du genou. Je passai mon chemin, témoin muet, comme j’avais appris à le faire. Si j’intervenais – c’était encore à l’époque un conditionnel présent, une possibilité tout à fait envisageable -, il était certain que ce serait mon tour. Mieux valait ne pas attirer les ennuis. Mieux valait changer de trajectoire avant que quelqu’un me voie. » (p.97-98)

« On l’a trouvée, les membres disloqués, dans la cour de l’école. Elle s’était jetée du cinquième étage. » (p.99)

(La cravate de Milena Michiko FLASAR)

votre commentaire

votre commentaire

-

« J’étais très proche de mon père. Maman m’a donné le nom de Wilma d’après Wilma Rudolph, une sorte de reine du sprint des années 1960. Elle a juste eu le temps de me voir apprendre à marcher, puis courir, comme le font les enfants, avant de partir travailler dans la région d’Uppsala où elle s’est fait écraser par un bus. (…)

Papa m’a tout de suite rebaptisée Wilmer et m’a élevée comme le fils qu’il n’a jamais eu. Ça a très bien fonctionné. Ce n’est qu’en commençant l’école, quand les autres garçons ne voulaient pas de moi dans leur bande, que j’ai compris qu’il y avait une erreur quelque part. Mais comme papa m’avait déjà appris à tirer à la carabine et que j’avais un petit renard apprivoisé, les garçons ont vite changé d’avis.

Les filles m’appelaient le Renard, à cause de la couleur de mes cheveux. Je m’entendais assez bien avec elles aussi, vraiment. Elles aimaient bien mon renard. Je pense que j’étais une enfant assez heureuse, mais durant l’adolescence, ça s’est corsé. Avec qui devais-je aller aux boums ? Mes meilleurs copains étaient des garçons, mais les filles savaient tant de choses que papa ne m’avait jamais apprises, des connaissances indispensables avant une boum. Elles savaient tout sur les suçons et les mouchoirs dans le soutien-gorge et comment utiliser le mascara. Fond de teint correcteur et gloss. (…)

Puis je suis tombée amoureuse de mon meilleur copain, Jonas. Je n’ai pas compris ce qui m’arrivait et lui non plus. Je voulais être avec lui tout le temps et au début, il n’avait rien contre. Jusqu’à ce que j’essaie de l’embrasser un jour chez lui, ça m’a pris comme ça. Il a paniqué en me voyant là, devant lui, en train de tourner la tête dans tous les sens pour dévier le nez d’une façon adaptée à la situation. Il s’est précipité dans la cuisine préparer un chocolat instantané, puis il m’a dit qu’il valait mieux que je parte parce que son frère allait rentrer. (…) Alors je suis rentrée et rien ne fut plus jamais pareil entre nous. Notre amitié était devenue inconfortable et la dernière année au lycée, on se saluait à peine.

J’avais du mal à comprendre. Pourquoi était-ce si difficile pour moi de trouver quelqu’un, alors que ça paraissait si facile pour les autres ? Je savais que je n’étais pas belle comme les nanas dans Vecko-Revyn, et que mon menton n’était pas terrible, mais beaucoup de mes copains étaient plus laids que moi, et ils avaient plus de boutons. Ils se trouvaient des copines quand même, ou alors c’était juste ce qu’ils disaient pour frimer.

Je ne pouvais pas en parler avec papa, il faisait hum et se raclait la gorge et il se fâchait presque contre moi quand le féminin prenait le dessus, comme quand j’ai eu mes premières règles. J’ai fait toute ma scolarité sans que personne ne m’ait jamais embrassée, mais j’étais admise aussi bien dans les bandes des garçons que dans celles des filles. Je les récompensais en étant joyeuse et en plaisantant tout le temps, je supportais tout, surveillais les sacs des filles et faisais le guet quand les garçons chapardaient. Je me sentais utile, ils avaient besoin de moi. » (p.124-126)

(Ma vie de pingouin de Katarina MAZETTI)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Sam a rencontré un nouveau mec. Il est en Terminale au lycée de la ville, je les ai vus ensemble. Il est adorable.

- Sam qui ? » Je pensais qu’elle parlait de quelqu’un d’autre, un de leurs amis dont je devais encore faire la connaissance.

« Tu vois qui est Sam Roberts ? Celui de notre groupe de soutien scolaire ? J’ai rencontré son nouveau petit ami samedi dernier.

- Quoi, il est homosexuel ? C’est vrai ? Mais c’est dégoûtant ! » J’avais parlé trop fort et un grand silence s’est installé dans la salle. Je ne savais pas ce que j’avais dit de mal. Quelqu’un a commencé à ricaner, à l’autre bout du préau.

« Quoi ? Tu es homophobe, ou quoi ? » m’a lancé Daisy. Je ne savais pas ce que cela voulait dire alors j’ai regardé Samara en espérant qu’elle m’expliquerait ce qui se passait.

Mais elle a dit : « Tu détestes les gays, c’est ça ? En décochant des coups d’oeil aux autres.

- Eh bien, ils sont sales, non ? Enfin, tu sais bien, ce qu’ils font est vraiment mal, c’est un péché . »

J’avais entendu un prêche de mon père à ce sujet. La plupart du temps je ne l’écoute pas mais cette fois-là, j’avais dû être attentive. J’aurais dû savoir qu’il ne valait mieux pas répéter ce que j’entendais à l’église ou à la table de mon père, mais les mots étaient sortis avant que j’aie le temps de me souvenir de tenir ma langue. (…)

Daisy a lâché d’un ton railleur : « Bon sang, mais de quelle planète tu viens ? » et elle a secoué la tête en me lançant ce regard dur qu’elle réservait à ceux qu’elle trouvait bizarres, bêtes ou moches. J’ai éclaté de rire, je me suis efforcée de croiser son regard et j’ai rétorqué : « Mon Dieu, mais c’était une blague ! Bien sûr que je n’ai rien contre les homos ! J’ai dit n’importe quoi ! »

Personne n’a eu l’air convaincu alors j’en ai rajouté une couche. « Bien sûr que je savais que Sam était homo, c’est lui-même qui me l’a dit. Son petit ami est chouette, alors ? » (p.45-46)

(Des bleus au coeur de Louisa REID)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Je ne suis pas un hikikomori typique, repris-je. Pas un de ceux dont on parle dans les livres et les articles de journaux que l’on dépose de temps en temps sur le seuil de ma porte pour que je les lise. Je ne lis pas de mangas, je ne passe pas mes journées devant la télévision, ni la nuit devant l’ordinateur. Je ne construis pas de maquettes d’avions. Les jeux vidéos me donnent la nausée. Rien ne doit me distraire de la tentative de me préserver de moi-même. De mon nom par exemple, de mon héritage. Je suis fils unique. De mon corps, dont les besoins n’ont pas cessé, pour me maintenir. De ma faim, de ma soif. Au cours des deux années où j’ai décroché, mon corps était plus fort que moi trois fois par jour. Alors j’allais furtivement jusqu’à la porte, je l’entrouvrais et je soulevais le plateau que maman avait déposé. Quand il n’y avait personne à la maison, je me faufilais dans la salle de bains. Je me lavais. Etrange, ce besoin de me laver. Je me brossais les dents, je me peignais les cheveux. Ils étaient devenus longs. Un coup d’œil dans le miroir : j’existe encore. Je réprimais le cri coincé dans ma gorge. De lui aussi, je devais me préserver. De ma voix, de mon langage. Le langage dans lequel je note à présent que je ne sais pas si le hikikomori existe seulement. De même qu’il existe des chambres très différentes, il existe des hikikomoris très différents, qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes pour les raisons les plus diverses et de la manière la plus variée. » (p.53-54)

« Les premiers temps, je ne suis sorti que lorsque j’étais certain que nul ne me dérangerait dans mon existence. Mon existence consistait à ne pas être là. J’étais le coussin sur lequel nul ne s’asseyait, la place qui restait vide à table, la prune entamée sur l’assiette que j’avais redéposée devant la porte. » (p.56)

« Je pris conscience du fait que papa et maman avaient été, eux aussi, des hikikomoris. Eux aussi avaient été enfermés avec moi dans la maison, puisque ma vie était liée à la leur. Pas de promenades à la mer. Pas de week-ends à O., la terre natale de ma mère. Un cinéma de temps en temps, ça oui. Être assis dans le noir. De temps en temps au restaurant. Avec des amis que l’on n’avait pas vus depuis une éternité. De temps en temps pour quelques heures en voiture. Partir, tout simplement, et imaginer comment ce serait de continuer la route. Jusqu’au bout du monde. Puis s’arrêter et se dire : Il y a quelqu’un qui a besoin de nous. Faire demi-tour. Et rentrer. Régulièrement, à quelques jours d’intervalle, aller chez les Fujimoto et faire ses courses. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Maman n’a jamais laissé passer aucun des repas. Parfois il y avait un tee-shirt avec. Des chaussettes. L’hiver, un pull-over. Beaucoup de lettres que je n’avais pas lues, que j’avais laissées devant la porte sans les avoir ouvertes. Je me demandais à présent de quoi elles avaient bien pu parler. Peut-être du fait que cela les avait rendus heureux de constater qu’il manquait un coca-cola dans le réfrigérateur ou que le carrelage de la salle de bains était mouillé. Mais peut-être aussi du fait que cela les avait rendus très tristes. Peut-être du fait qu’il leur était difficile de comprendre ce qui m’avait conduit à me fermer à eux. » (p.163)

(La cravate de Milena Michiko FLASAR)

votre commentaire

votre commentaire

-

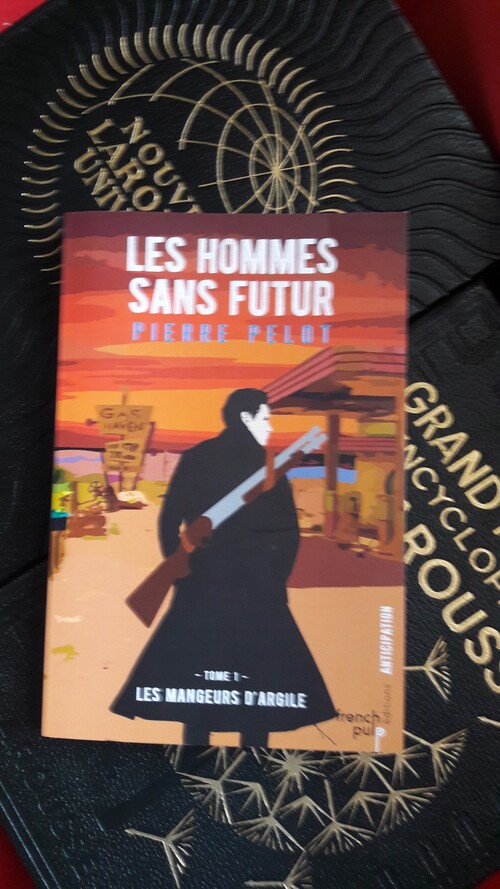

« Ils étaient des monstres, puisqu'ils étaient différents. » (p.9)

(Les hommes sans futur (Tome 1). Les mangeurs d’argile de Pierre PELOT)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Sa mère lui demandait sans arrêt s’il avait une petite chérie. Mistral roule des yeux. Elle lui demandait vraiment ça ? Eh oui, jusqu’à ce qu’il trouve le courage de lui dire qu’il était gay. Il avait alors vingt-quatre ans, et vivait seul, rue Broca. Est-ce que ça avait été difficile de l’avouer à Lauren ? Oui et non. Facile parce que c’était un tel soulagement de se délester de ce poids. Dur parce que sa mère avait eu l’air terriblement abattue.

(…)

C’est alors que sa mère avait proféré la phrase qui lui faisait encore mal aujourd’hui. « Je ne sais pas comment ton père va le prendre. » Il avait eu envie de se replier sur lui-même, de se cacher, de disparaître. D’un côté, il avait envie de pleurer, de l’autre il était fou de rage. Lauren voulait-elle dire que son père serait déçu ? Eh bien, évidemment, avait-elle répliqué. C’était un sacré choc, il s’en rendait compte, tout de même ? A quoi s’attendait-il, à ce qu’elle le félicite ? Il avait perçu le venin dans les paroles de sa mère et eu un mouvement de recul. Comment se faisait-il qu’elle ne s’en soit jamais doutée ? Comment se faisait-il qu’elle n’ait jamais rien vu ? Si les gamins du collège de Sévral l’avaient deviné, alors qu’il avait à peine plus de dix ans, comment sa propre mère pouvait-elle n’avoir rien remarqué ? La réponse était claire. Parce qu’elle n’avait pas voulu voir. » (p.144-147)

« Mistral lui demande s’il marche parfois main dans la main comme ça avec Sacha. Il répond qu’ils se l’autorisent dans certaines rues de San Francisco, mais c’est à peu près tout. Ils ont pris l’habitude de ne pas se toucher, quand ils sont dehors ou dans des lieux publics. C’est une retenue qu’il a acquise très jeune, à Paris, avec ses premiers petits amis. Mistral trouve ça très triste qu’ils ne puissent pas vivre leur amour au grand jour. Elle dit qu’elle n’arrête pas de repenser à la réaction qu’a eue sa grand-mère quand il lui a fait son aveu. Mistral est outrée. Elle n’aurait jamais cru que Lauren pouvait se conduire de cette façon-là. Elle-même, du plus loin qu’elle se souvienne, avait toujours su que son oncle était homo. Tilia l’avait expliqué à sa fille sans détour. Tilia était la première de la famille à avoir compris que Linden était gay, sans doute bien avant que lui-même ne le devine, et longtemps avant qu’il ne parle à Candice. Elle avait été d’un soutien fabuleux. Elle était au courant des brimades que lui faisaient endurer ses camarades d’école, et avait convaincu ses parents de le laisser aller à Paris. Oui, sa sœur avait été d’une aide inestimable.

Mistral veut savoir si les choses se sont arrangées, avec Lauren. Ça n’a pas été évident, concède Linden. Pendant plusieurs années, Lauren n’évoquait jamais l’homosexualité de son fils, comme s’il ne la lui avait jamais révélée. Elle l’avait superbement effacée de son esprit. Il se demandait parfois ce qu’elle racontait à leurs amis quand ils prenaient de ses nouvelles. Il était facile de dire que Tilia était mariée et avait un enfant . Tilia entrait dans le moule. Mais comment Lauren comblait-elle les vides ? Lui inventait-elle des petites amies pur se rassurer sur le compte de son fils ? » (p.169-170)

« Une fiancée américaine, comme sa mère ? Un jeune Américain, avait rectifié Lauren. Les lèvres de Mme Moline avaient paru se recroqueviller. Elle avait froncé les sourcils. Un homme, avait-elle répété. Oui, avait confirmé Lauren avec pétulance, un jeune homme. Et comme Mme Moline demeurait pantoise, elle avait ajouté : Mon fils est fiancé à un jeune homme. Mme Moline avait cligné des yeux. Elle avait ouvert la bouche, l’avait tamponnée avec sa serviette, mais rien, pas le moindre son n’en était sorti. (…) Lauren avait déclaré alors, d’une voix claire, que son fils était homosexuel et qu’il était amoureux d’un homme.

Mme Moline avait eu l'air ébranlée ; elle scrutait Lauren comme si une barbe avait soudain poussé sur son menton, ou que son teint avait viré au bleu.

Finalement, elle avait réussi à articuler que c'était courageux de la part de Linden d'avoir choisi d'être homosexuel, vraiment très courageux ...…

Lauren avait dévisagé la dame et rétorqué, avec fermeté, que son fils n'avait pas choisi d'être homosexuel : il est né comme ça. Et elle était fière de lui, fière de qui il était. Mme Moline avait pris la main de Lauren. Sa peau était desséchée et ses doigts osseux. Lauren était si courageuse ! Un amour aussi inconditionnel était admirable, comme ces mères dont les fils étaient en prison et qui les aimaient envers et contre tout, même s’ils étaient des assassins. Linden interrompt sa mère ; il n’en croit pas ses oreilles. Lauren sourit avec ironie : c’est pourtant la pure vérité ! Un autre ami proche, en apprenant, pour Linden, lui avait avoué qu’il aurait détesté avoir un enfant homosexuel. Elle avait lu tant de pitié et de dégoût dans ses yeux qu’elle avait eu envie de le gifler. Une amie s’était écriée : Oh ma pauvre, quelle poisse ! Mais les remarques les plus perfides étaient peut-être celles censées être drôles. Alors, comme ça, son fils était pédé ? C’était souvent à cause de la mère, non ? Lauren l’avait sûrement trop couvé. En définitive, tout ça était sa faute à elle, non ? Elle avait appris à se blinder, même si parfois ces réflexions la blessaient encore.

Alors qu’il prend Lauren dans ses bras et la serre contre lui, Linden se rend compte que son orientation sexuelle a pu valoir des réflexions désagréables à sa mère. Il n’y avait jamais réfléchi. Qu’elle aussi ait à subir l’intolérance et le rejet lui semble inconcevable et injuste. Un bref instant, il se remémore son propre douloureux voyage vers l’acceptation de soi, sa difficile rébellion contre la honte que le monde s’était acharné à entretenir autour de lui.» (p.290-291)

(Sentinelle de la pluie de Tatiana de Rosnay)

votre commentaire

votre commentaire

-

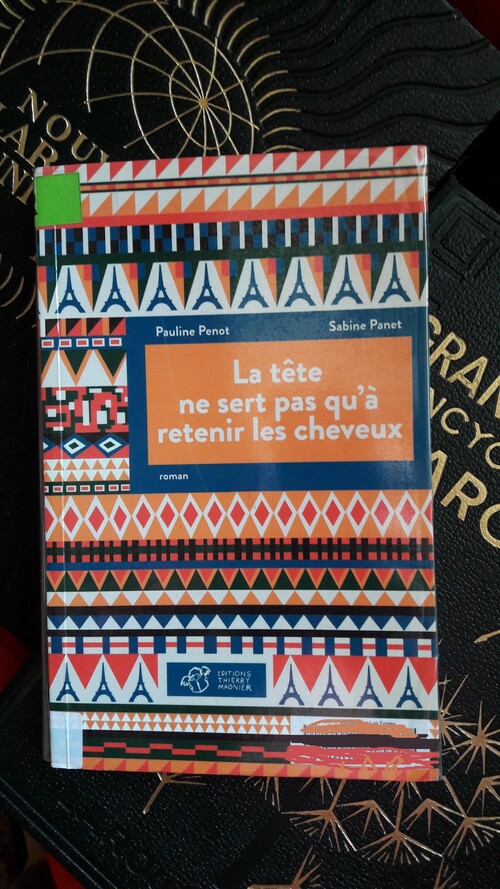

« Marcel fixa tristement le robinet en inox et essaya d'expliquer à Dado chez qui il avait grandi. Le chemin parcouru pour s'émanciper des préjugés familiaux contre les Noirs (des feignants), les Arabes (des incapables), les juifs et les musulmans (tous les mêmes). Dans une moindre mesure, ses parents suspectaient aussi les Grecs d'être des bons à rien, les Chinois de se comporter comme des fourbes et les Anglais de partager avec les Vietnamiens un tempérament hypocrite. En un mot, Marcel lui avoué que ses géniteurs lui faisaient honte. » (p.46)

« - Regarde-moi. Tu crois sérieusement que je suis arrivée à l'âge de trente-six ans, chercheuse dans un milieu conservateur, sans jamais être victime de racisme ? Sans jamais être renvoyée à mes origines, à mes casseroles de femme africaine ? » (p.47)

« Ma peau est noire, comme l’était celle des premiers Hommes : les travaux réalisés à partir d’ARN 16 S mitochondrial permettent de remonter les générations de femmes jusqu’à ce qu’on appelle l’Eve africaine et qui serait notre ancêtre commune, à vous, Sandryne Mérindol et à moi, Dado Bocoum.

La race noire n’existe pas. L’humanité entière appartient à la même race.

Je ne me permettrais jamais de contredire des personnes plus âgées que moi si je n’avais pas des arguments scientifiques tout à fait solides à leur faire valoir.

La race est un ensemble de caractères partagés, absents dans une autre race : sa définition repose sur un critère de discontinuité. Le teckel, par exemple, est une race de chiens : on a reproduit des teckels entre eux pour préserver les caractères propres aux teckels, qu’on ne retrouve pas chez les bassets ou les épagneuls. La variation génétique des teckels a été canalisée. Or, chez l’Homme, la variation génétique, de tout temps, est continue : le passage du noir vers le blanc a été progressif, ancien, ininterrompu. Tous les êtres humains sont des représentants partiels des populations africaines. Le patrimoine génétique s’est modifié au fil des acclimatations successives à des environnements nouveaux.

Dans le passé, la plupart des individus se mariaient dans des cercles de villages accessibles à pied. Cependant, il y a toujours eu des petits curieux qui ont pris le risque d’aller chercher l’amour plus loin et ont ainsi brassé leurs gènes. Peu à peu, avec l’évolution des moyens de transport, les cercles de mariage se sont élargis et les mélanges se sont accrus. On pourrait presque dire qu’il n’y a jamais eu aussi peu de discrimination biologique entre les groupes d’Hommes qu’à l’heure actuelle. Nous n’avons jamais été plus éloignés du concept de races. » (p.74-75)

« L'Afrique, dans l'atlas mental de ma mère, c'est la somme de tous les conflits et de toutes les épidémies dont on parle à la télé. Elle y met des djihadistes et des lions pêle-mêle. Dans l'univers de mon père, c'est une grande réserve où on a le droit de tirer sur les animaux, ou sur les Algériens, selon l'époque. Et tu viens leur parler de la théorie des races ? » (p.77)

« On te propose de jouer une adolescente déscolarisée, toxicomane, battue par ses parents, qui squatte dans les caves de sa cité. Elle sort avec un dealer maltraitant. Il pourrait la forcer à se prostituer pour compléter le tableau. Attends, je lis la fin du synopsis : En centre éducatif renforcé, Aïcha est sauvée par une rencontre : Dominique, qui entraîne le club d’athlétisme, décèle son incroyable potentiel et l’aide à tirer le meilleur d’elle-même. Tu sais ce que c’est qu’un stéréotype ?

(…)

On t’a refusé le rôle de l’orpheline irlandaise parce que tu es noire. On te propose celui d’Aïcha pour la même raison, et parce qu’en plus, tu es banlieusarde. Le doublé gagnant. L’immigrée analphabète, parquée dans une cité périphérique, battue et droguée, s’en sort par le sport grâce à un type bien français qui s’appelle Dominique. Tu veux vraiment donner prise à ces conneries ? » (p.113)

« - Ta tante caricature un tout petit peu, mais en gros, c’est comme ça que pensent mes parents, expliqua Marcel dans son rétroviseur. Les Noirs et les Arabes sont responsables de tout, à part peut-être des vols à la tire, qui sont l’apanage des Roms. » (p.140)

(La tête ne sert pas qu’à retenir les cheveux de Pauline PENOT et Sabine PANET)

votre commentaire

votre commentaire

"Les bibliothèques sont des conserves de savoir"