-

« - C’est une vraie crise d’hystérie, gémit sa mère.

Du coup, son père se leva et allongea une taloche à sa fille, histoire de la calmer.

Pour l’hystérie, c’était peut-être salutaire. Mais je savais, moi, qu’il s’agissait de bien autre chose.

La révolte, la frustration de n’avoir pu exprimer son désespoir, ses angoisses, toutes les questions qu’elle s’était posées au sujet de la mort. Elle devait beaucoup souffrir.

Je trouvais étrange qu’un médecin puisse déceler une maladie mais demeure aveugle devant le mal de vivre de sa propre fille. » (p.19)

« - Larry, tu crois que je suis normale ?

- C’est quoi, être normale ?

- Être comme les autres.

- Ils sont comment les autres ?

- Ils rient, ils ont plein de copains, ils n’ont pas d’angoisses…

- Qu’est-ce qui t’angoisse à ce point ?

Elle hésita, plongea son visage dans ses mains comme si le monde entier pesait sur ses épaules.

- De ne pas savoir qui je suis.

- On se pose tous cette question, un jour ou l’autre.

- Mais non, pas tout le monde…

- Tu n’es pas tout le monde. Chacun de nous est unique.

- C’est bien ce qui me fiche la trouille !

- Pourquoi ?

- Parce que je suis mal avec moi ! » (p.55)

« Je ne m’étais jamais interrogé sur les raisons qui poussaient les gens à boire ou à se droguer. Jim était un joyeux luron, tout le contraire d’Adélaïde. Des petits joints circulaient au collège mais je n’y avais jamais touché. Un type de ma classe avait dû tâter de la dure, car il avait subi une cure de désintoxication. Ensuite, plus personne ne l’avait revu.

Mais quand il s’agit de quelqu’un qu’on aime, c’est différent. A qui en parler ? Un prof ? Lequel ?

Maman, je devinais sa réponse : « Je te l’avais dit, cette fille n’est pas normale… je vais en toucher deux mots à ses parents ! » » (p.79)

« - Larry, le fait de boire ne signifie pas que l’on soit alcoolique.

Je levai sur lui un regard étonné.

- On ne devient pas alcoolique, on l’est. L’alcoolisme est une maladie qui peut s’éveiller à n’importe quel âge de la vie, ou bien jamais. Tout dépend des circonstances, continua-t-il paisiblement.

- Une… maladie ?

- Il ne faut pas confondre gros buveur et alcoolique. Le gros buveur peut s’arrêter quand il veut. Tandis qu’un seul verre suffira à éveiller ce mal chez l’alcoolique. Il ne pourra plus s’arrêter, et il sera en manque.

Adélaïde était-elle alcoolique… ou buvait-elle seulement pour s’amuser ? Comme Jim ?

- On peut donc être alcoolique et ne pas le savoir ?

- Oui. Comme toutes les maladies en sommeil. Celle-ci peut s’éveiller tôt ou tard, à la suite d’un choc émotionnel, ou bien s’être laissé entraîner par des copains. On boit un premier verre pour se sentir mieux dans sa peau, puis c’est la descente aux enfers.

- C’est… c’est héréditaire ?

- Pas obligatoirement. L’alcoolisme est de nature physiologique et psychique. De nombreux facteurs sont déterminants. Par exemple, un manque de sucre dans l’organisme, un mal de vivre permanent. C’est une maladie complexe et difficile à diagnostiquer.

- ça se soigne ?

- Oui, à condition de le vouloir, de renoncer à l’alcool, et de suivre une thérapie pour apprendre à vivre avec soi-même.

- Et ensuite, on est guéri ?

- Pas exactement, Larry. Un organisme fragile demeure vulnérable. On cesse d’être esclave de l’alcool, on retrouve sa joie de vivre, mais au premier verre, on repique.

Le silence retomba.

- Parle-moi de ton cousin, reprit-il. A-t-il eu un coup dur ? Subi un choc émotionnel ?

- Oui, dis-je en pensant à Beauregard.

- Et il a trouvé refuge dans l’alcool. C’est ça ?

- Un peu...oui.

- Alors, il continuera de boire. l’alcool est un mauvais ami. Il soulage provisoirement les problèmes affectifs, le malaise… Ton cousin t’a dit qu’il buvait ?

- Non… je m’en suis aperçu, mais il s’en cache.

- C’est normal. Les alcooliques culpabilisent. Ils sont rusés, soupçonneux, ils craignent d’être jugés quand ils ont un verre à la main. C’est ce qui les différencie des gros buveurs qui boivent ouvertement et se fichent éperdument de ce que pense l’entourage en les voyant tituber.

J’étais troublé par toutes les idées reçues qui me trottaient dans la tête.

Brad Bennett me regardait attentivement.

- Tu vois, Larry, dit-il lentement, ce n’est pas une tare. Les alcooliques ne sont pas méprisables, mais infiniment malheureux. Ils sont secrets, solitaires, hypersensibles. Ils sont obligés de mentir pour cacher leur mal de vivre à leur entourage. Ils ne dorment plus et, à la longue, ils peuvent devenir violents, souffrir d’hallucinations et sombrer dans la folie. » (p.81-84)

« - Quelles sont les intentions de son père ?

- C’est un toubib, je suppose qu’il songe à une désintoxication.

- Depuis quand boit-elle ?

- Presque un an.

- Dans ce cas, une cure à l’hôpital la fera souffrir, mais ne réglera pas son problème. As-tu entendu parles des Alcooliques Anonymes ?

(…)

- Oui. Mais je vois mal Adélaïde s’inscrire dans ce club !

- Ce n’est pas un club, Larry. C’est une association bénévole qui aide à rester sobre.

(…) J’irai voir son père. Toi, essaie de convaincre Adélaïde de s’y rendre. Car vois-tu, si elle refuse de s’avouer malade, personne au monde ne pourra l’aider. » (p.104-105)

« Si le docteur Larive digérait difficilement le problème dont souffrait sa fille, Harriett s’obstinait à le minimiser. Ce qui relevait de l’exploit, car Adélaïde traversait toutes les phases qui découlent du sevrage. Tantôt dotée d’une incroyable énergie. Tantôt sombrant dans l’abattement total. Le tout assaisonné souvent d’une humeur massacrante.

Je faisais l’apprentissage des formules à éviter :

« Comment tu te sens ? Est-ce que tu dors assez ? Tu veux qu’on discute ? »

Elle explosait comme une grenade :

- Je suis en super forme ! Qu’est-ce que ça peut te faire que j’aie ou non bien dormi ! On ne roupille pas ensemble ! Tu vas bientôt me lâcher les baskets ?

Je les lui lâchais, mais une heure plus tard :

- Pourquoi tu fais cette tête, mon Larry ? » (p.133)

(L’enfer secret d’Adélaïde de Jackie LANDREAUX)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Un sac de billes ? Tiens ! Je n’y aurais pas pensé. Pourtant, je l’ai lu. (…)

C’est un bouquin sur le racisme et l’oppression. Avec un gamin qui ne comprend pas pourquoi les nazis lui en veulent, vu qu’il n’a rien fait de mal. Simplement, il est juif. » (p.105)

« Je dis comment ça a fait tilt, pour moi, quand j’ai réalisé que le racisme parce que quelqu’un est juif ou parce que quelqu’un est petit, dans le fond ça se ressemblait. Et qu’alors j’avais pensé que ce livre pourrait peut-être nous aider à prendre au piège Pédro et sa bande.

- Tu crois qu’ils vont avoir honte d’être aussi salauds avec toi ? Dit Aurélien avec une tonne de doute dans la voix. » (p.109)

« - On lit plus ? C’est tout ce que tu trouves à dire ? Y a un gamin de dix ans qui découvre qu’on le persécute simplement parce qu’il paraît qu’il est juif, alors que lui, lui, il pense qu’il est le même que tous les autres jours… et toi, toi tu dis : « On lit plus ? »

(…)

- On peut pas en parler tout le temps, continue Pédro, c’est fini, on les tue plus à l’heure actuelle, alors faut tirer un trait !

Voilà ce qu’on attendait : que quelqu’un dise que c’est du passé et qu’on ne tue plus les Juifs. Exactement ça. Parce que, nous, on démarre. C’est Thomas qui lance l’assaut.

- C’est trop facile de dire que maintenant on tue plus les Juifs ! D’autres sont persécutés. Regarde les Bosniaques et les Serbes !

- Et le Rwanda ! crie Stéphanie.

- Et aux États-Unis y a des lois contre les Noirs !

- Non, corrige Marine, il y a deux sortes de lois, pour les Blancs et pour les Noirs.

- Mais c’est pas partout ! C’est que dans le Sud !

- Et alors ? Qu’est-ce que ça change ? Tu trouves que c’est normal ?

(…)

- Vous parlez du Rwanda, de la Yougoslavie, des États-Unis, comme s’il n’y avait qu’à l’étranger qu’on s’en prend aux gens parce qu’ils sont d’une race ou d’une autre. C’est pas mieux en France, faut pas croire !

- Eh, tout de même, en France on te dit rien parce que t’es noir !

- On me dit rien, justement parce que je le suis pas ! Et toi non plus, tu l’es pas, et personne dans le collège ! Mais comment ça se passe pour celui qui est noir ? Tu le sais vraiment, toi ?

- Et toi, qu’est-ce que tu sais ?

- Je sais que la loi est peut-être la même pour tous en France, mais que les gens sont racistes comme ailleurs.

- Les gens, mais pas la loi !

- Et alors ? C’est pas avec la loi que tu vis chaque jour, c’est avec les gens ! Demande à Karim si c’est facile d’être maghrébin ?

Il y a un silence. (…) Tous les regards convergent sur Karim qui dit, tranquille :

- Moi, je m’en fous, je suis français.

- Bien sûr t’es français, mais les gens ils te traitent comment ? Insiste Sylvestre.

- ça dépend… Mais si tu veux dire qu’il y en a qui me traitent de bougnoul, c’est vrai. (…) Mais je m’en fous, j’ai l’habitude, conclut Karim.

- C’est pas parce qu’on a l’habitude d’une chose qu’elle est normale et qu’elle ne fait pas mal, dit Maÿlis. Le handicapé que chacun regarde, le gros qu’on appelle « Bouboule », le… le Vietnamien qu’on traite de "Bol de riz" , le… le trop grand dont on se moque et le trop petit qu’on surnomme « le nain », eh bien moi, je trouve que c’est du racisme, que c’est comme pour les Juifs. Pareil. Et que ceux qui insultent les Arabes, les Chinois, les Noirs, les gros, les petits… eh bien ils sont aussi salauds que les nazis ! » (p.130-133)

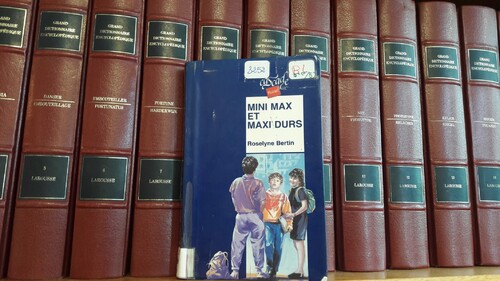

(Mini Max et maxi durs de Roselyne BERTIN)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Allez, rase-bitume, tire-toi ! Les sixièmes, c’est là-bas !

(…)

- Eh ! T’as entendu ? Les p’tits nouveaux, c’est là-bas, sous le préau !

Je le sais bien qu’on les rassemble sous le préau, les futurs élèves de sixième, le principal l’a annoncé assez fort dans son mégaphone !

Comme il a annoncé que l’appel des classes de cinquième serait fait à la cantine et celui des classes de quatrième devant le garage à vélos. C’est donc vers là que je me suis dirigé, parce que c’est en classe de quatrième que j’entre, même si je ne mesure qu’un mètre trente-cinq. Et n’allez pas croire que je suis un surdoué qui fait sa scolarité avec trois ans d’avance. Non, j’ai treize ans, comme tout le monde. Mais je ne suis pas très grand pour mon âge, voilà tout ! Je suis même franchement petit. » (p.7-8)

« C’est une fille qui s’exclame :

- Oh dis donc, il est drôlement petit ! Il est encore plus petit que les sixièmes !

(…)

Elle n’a peut-être pas parlé méchamment mais, derrière moi, les autres s’en donnent à coeur joie.

- Pire que ma sœur qui est en CM2 !

- Eh, Thomas, tu es battu cette fois !

- Il est plus petit que Maÿlis !

- C’est un nain !

Voilà, le mot est lâché : nain ! Qu’est-ce que ça veut dire, nain, d’abord ? J’ai seulement un « retard de croissance dû à un problème d’hypophyse ». D’abord, je suis suivi et soigné, ensuite je suis « petit mais harmonieux ». (p.14)

« - Alors, le p’tit nain, lance Pédro, on se fait chouchouter par les filles, on appelle sa mère, on a peur des copains de la classe ?

- T’es mieux avec les gonzesses, hein, minus, c’est plus ton genre ? Dit l’un des deux petits malins.

- Ouais, c’est mademoiselle Maxime !

- Y se sont gourés tes parents, c’est pas Max qu’ils auraient dû t’appeler ! Comme maximum, t’es pas terrible, c’est plutôt du minimum chez toi ! reprend Pédro.

Et Gentilhomme, eh ! C’est pas terrible non plus ! C’est pas gentil que t’es, c’est petit, c’est Petithomme qu’on devrait t’appeler, dit le deuxième petit malin. » (p.32)

« - Eh, le nain, t’arrête de gigoter ?

Il en a de bonnes Pédro, ils sont tous là à me bourrer ! J’en ai marre, à la fin, qu’est-ce qu’ils veulent ? Que je prenne d’un coup trente centimètres, pour leur faire plaisir ? Je ne demande pas mieux, moi ! Du coup, j’éclate :

- Qu’est-ce que tu veux, Pédro ? Qu’est-ce que vous me voulez ? Je suis petit, bon, j’y peux rien ! Y en a qui sont gros, d’autres qui sont noirs, d’autres qui sont nés en Algérie, on n’y peut rien, c’est comme ça !

- Quoi Qu’est-ce que t’as contre les Arabes ? Lance un Maghrébin qui m’a attrapé par le col de ma chemise.

- Mais… lâche-moi ! J’ai rien contre eux ! Je dis qu’il y en a qui sont algériens et d’autres pas et voilà ! Et Pédro il est portugais, et alors ? C’est comme ça, on va pas lui taper dessus pour autant ! » (p.36-37)

« - Alors le nain ? On barbote ?

C’est Nathan qui vient d’arriver à vélo.

Nathan, quand nous sommes seuls, il m’appelle le nain, parfois, et c’est une façon de me dire qu’on est des potes. Un mot, c’est fou comme il peut changer de sens, suivant qui le dit et comment il le dit. » (p.90)

(Mini Max et maxi durs de Roselyne BERTIN)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Lorsqu’on découvre qu’on est seul, vraiment seul, je crois que le plus souvent on panique. On se jette dans la situation exactement opposée et on se mêle à un groupe : club, équipe, association. On commence à s’habiller exactement comme les autres. C’est un moyen de se rendre invisible. La façon de coudre ses pièces sur les trous des jeans devient d’une importance incroyable. Si elles ne sont pas cousues comme il faut, vous n’y êtes pas. Vous devez y être. Y être. Vous avez remarqué comme ces mots sont bizarres ? être où ? être avec eux. Avec les autres. Tous ensemble. C’est le nombre qui fait la force. Je, ça n’existe pas. Je suis un insigne de basket-ball, le boute-en-train de la classe, l’ami de mes amis. Je suis une excroissance de cuir noir sur une Honda. Je suis dans le coup. Je suis un jeune à la page. Vous ne pouvez pas me voir. Ce que vous voyez, c’est nous. Seulement nous. Ensemble, peinards.

Et si Nous Vous apercevons, vous là-bas, tout seul dans votre coin, ou bien la chance est avec vous et nous vous ignorerons, sinon il se pourrait bien que nous vous lancions des pierres. Car nous n’aimons pas ceux qui ont sur leurs jeans des pièces différentes des nôtres, et qui nous rappellent que chacun de nous est seul, qu’aucun d’entre nous n’est peinard. » (p.9-10)

« Je n’ai pas expliqué tout cela à Natalie ce soir-là, bien sûr, mais nous avons quand même parlé un peu du lycée, du conformisme et de la difficulté d’être différent. C’est comme si, me dit-elle, nous n’avions pas d’autre choix que de vouloir être ce que sont les autres ou bien ce que les autres veulent que nous soyons. Il faut se conformer ou obéir. » (p.40)

« Ce que [ma mère] voulait, c’était primo que je sois vivant, secundo que je sois normal. J’étais vivant et j’accomplissais à peu près tout ce qu’elle attendait de moi. Si mes efforts n’aboutissaient pas à faire de moi un type normal, ils réussiraient au moins à en produire une honnête imitation pendant une bonne cinquantaine d’années. » (p.76)

« Il était parfois plus facile de mentir que de dire la vérité. Si j’avais dit à Jason que je n’avais pas envie d’aller au cinéma, il aurait discuté pour essayer de me convaincre. Et si je disais que j’allais entendre un concert, mes parents, tout autant que Jason, trouveraient que c’était là une étrange façon de passer sa soirée. Et j’étais écoeuré, fatigué d’être toujours le seul à faire des choses étranges. » (p.81)

(Loin, très loin de tout d’Ursula LE GUIN)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Ce printemps-là, on avait donc quatorze ans et on passait notre temps dans la serre pour éviter de devenir adultes. On se tenait à l’écart des gens de notre âge, on faisait bien attention de ne pas écouter le chant de nos hormones qui commençaient à se propager dans notre corps parce qu’on pressentait qu’elles pouvaient envahir notre organisme à n’importe quel moment et sans notre permission. On savait ce qui nous attendait : un matin, on se réveillerait, on sortirait de notre lit et on saurait qu’il faudrait abandonner nos jeux d’enfants. On regarderait autour de nous, on observerait les autres et on serait obligées de faire comme eux. On apprendrait à boire, à fumer, à embrasser. On apprendrait à accepter que les garçons nous regardent, nous touchent. On apprendrait à marcher bien droit, à mettre un pied devant l’autre jusqu’à ce que nos chevilles soient assez musclées pour supporter des chaussures à talons.

On ne voulait pas de ça.

Ni Bella, ni Momo, ni moi.

On refusait. » (p.22)

« - T’as oublié ? T’as oublié ce qu’ils font des filles comme nous ? T’as vraiment oublié ? Jamais, jamais ça ne sera différent, quel que soit notre âge. Pas quand on ressemble à ça.

J’ai écarté les bras et j’ai tâté mon corps de fille avec mes mains. Bella est restée silencieuse un moment. (…) Au bout d’un moment, elle a levé les yeux vers moi et elle m’a répondu :

- Je n’ai pas oublié. Mais je ne vais pas me mépriser parce qu’ils le font, eux. Je n’ai pas envie de les laisser gagner.

J’ai fermé les yeux et je me suis vue avec son regard. C’est là que j’ai réalisé que c’était invisible de l’extérieur. Elle ne pouvait pas comprendre. La Kim qu’elle voyait n’existait plus. Elle avait devant elle une enveloppe corporelle mais elle ne me voyait pas moi. »

« Mes habits recouvraient mon corps de fille et mon corps de fille me recouvrait moi. Ce corps n'avait absolument rien à voir avec moi. » (p.227)

(Trois garçons de Jessica SCHIEFAUER)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Le collège de Bankridge possédait un code vestimentaire très strict, contrairement à quasiment toutes les écoles que j'avais fréquentées jusque-là. (...)

Le problème, c'est que celui qui avait établi le règlement avait décidé (pour quelle raison, je l'ignore) que les filles devaient porter une jupe alors que les garçons avaient droit au pantalon.

C'était sexiste. Stupide.

(...)

"Les filles doivent porter une jupe noire, plissée, mi-longue."

(...)

Le souci, ce n'était pas le terme "jupe" mais la formulation. La jupe n'était pas vraiment un problème pour moi. Non, le problème, c'était le mot "filles".

Voilà le truc :

J'ai peut-être l'apparence d'une fille, mais à l'intérieur, je suis un garçon. » (p.14-15)

« On devrait être libres de porter les habits qui expriment qui nous sommes. »

« J’ai pris conscience que j’étais différent à l’âge de sept ou huit ans. Ce n’est pas comme si je m’étais réveillé un beau matin en m’exclamant : « Je suis un garçon ! » Non. Ça m’a comme qui dirait titillé pendant quelques temps avant que je puisse y prêter attention. Alors j’ai commencé à me dire que le terme « fille » ne me correspondait pas vraiment. C’était comme une chaussure trop petite – je me sentais étriqué dedans.

Au début, je n’y ai pas vraiment pensé. Ça ne me semblait pas important d’être une fille ou un garçon. (…)

Au départ, j’étais simplement nerveux quand les gens employaient les mots « filles », ou « sœur », ou bien quand on s’entêtait à m’appeler Olivia, alors que j’insistais pour qu’on me surnomme Liv. (…) Peu à peu, j’ai commencé à ressentir de la colère et du chagrin sans aucune raison. La plupart des gens se fâcheraient si on les appelait en permanence quelque chose qu’ils ne sont pas. » (p.16-17)

« Durant l'été, j'avais passé beaucoup de temps sur mon ordinateur portable à faire des recherches sur Google [...].

Le mot, je le connaissais déjà. 'Transgenre'. Et dans un sens, il me plaisait car il me faisait penser aux Transformers, et Enzo et moi, on adorait cette série de films. 'Trans' en est la version abrégée ; le terme est moins cool mais il est plus rapide à taper. J'ai ainsi découvert que la communauté trans était nombreuse. Un site, en particulier, répertoriait toutes leurs histoires personnelles. Je les avais lues et relues. Puis j'avais trouvé d'autres sites et blogs consacrés au sujet, ainsi que des tas de vidéos sur YouTube. C'était un immense soulagement. Je n'étais pas seul. » (p.25-26)

« A mon réveil, ma première pensée fut : « Maisie avait raison. Peut-être que je devrais essayer d’être un peu plus comme tout le monde. »

Ma seconde pensée contredit la première : « Non. Peut-être que je devrais essayer d’être un peu plus moi. » » (p.96)

« Au fond de moi, j'avais envie que quelqu'un le sache. Je voulais qu'au moins une personne me voie comme j'étais vraiment, au lieu de me voir comme on pensait que j'étais. Je voulais que quelqu'un voie le véritable moi. » (p.140)

« - Tu sais ce que 'transgenre' veut dire ?

[...]

- C'est quand un homme se déguise en femme ? Comme ce mec à la télé ?

[...]

- Non, ça ne veut pas dire ça. C'est plutôt quand une personne a le sentiment que son apparence ne reflète pas la manière dont elle se sent à l'intérieur. Enfin, c'est comme ça pour certains, mais c'est différent pour chaque personne... Bref, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il est possible que tu regardes quelqu'un et que tu voies un garçon, mais à l'intérieur, ce garçon sait qu'il est en fait une fille. Ou bien... [...] Ou bien il se peut que tu regardes quelqu'un et que tu voies une fille, alors que ce n'est pas vraiment qui elle est.

(…)

- Je pense… je sais… que je suis transgenre. » (p.156-157)

« J'ai contemplé mon reflet. Il n'avait pas l'air heureux. Pour la première fois depuis des mois, je me suis vraiment regardé. Je me suis regardé à fond. QU'EST-CE QUI FAIT QU'ILS ME DÉTESTENT AUTANT ?

Mutant. Monstre. Il/Elle.

J'essayai de me mettre à leur place. Si je me voyais marcher dans la rue, qu'est-ce que je penserais ?

Je n'y arrivais pas. Je me voyais seulement MOI. Liv Spark. Une personne un peu gauche, mal à l'aise dans sa peau.

Je n'étais peut-être pas ravi de mon apparence - et surtout des transformations que subissait mon corps [de douze ans] mais je n'étais pas un monstre.

JE NE SUIS QU'UNE PERSONNE COMME LES AUTRES. OÙ EST LE MAL ? » (p.168)

« En vrai, on n'en a pas rien à faire. Bien sûr que ça nous atteint. Et ça fait mal d'entendre les gens dire ces choses sur vous. Mais avec le temps, la douleur se transforme. Au début, ça brûle et ça transperce, comme si on vous planter un poignard en plein cœur. Et puis à force d'entendre les mêmes insultes encore et encore, la douleur se mue en une sorte de souffrance sourde et palpitante - comme une rage de dent. Une douleur en arrière-plan qu’on arrive à ignorer plusieurs minutes d’affilée, sauf quand on est allongé dans son lit la nuit, et qu’on ne parvient pas à trouver le sommeil. C’est là que ça fait vraiment mal. » (p.152)

(Opération pantalon de Cat CLARKE)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Ils ignorent le rôle que joue le stress dans leur propension à l'autosabotage.

Ce serait un non-sens d'étudier les pratiques des classes populaires et d'en tirer des conclusions, et encore plus de légiférer dessus, sans se pencher d'abord sur le facteur stress et les problèmes dont il est la cause directe (suralimentation compensatoire, tabagisme, dépendance au jeu, alcoolisme, toxicomanie, recours à l'agressivité ou à la violence...). Ceux parmi vous qui ne fréquentent pas, ou peu, les personnes issues d'une catégorie moins favorisée peuvent se sentir démunis face à ces troubles. Moi-même je trouve ces comportements incompréhensibles alors que je les ai presque tous pratiqués, jusqu'à l'écoeurement. Mais ces pratiques nocives sur le long terme, offrent un bref répit aux malheureux torturés par le stress émotionnel, l'angoisse ou le sentiment d'une catastrophe imminente ; elles leur donnent l'illusion, un bref instant, d'avoir les choses en main. Ce surmenage psychologique, qui finit par éroder la volonté, déclenche des envies, des pulsions et des contraintes auxquelles il devient impossible de résister. Le stress est un mal qui frappe sans discrimination sociale, j'insiste beaucoup dessus. Loin de moi l'idée de minorer ou d'étouffer les soucis dont sont victimes les personnes issues des milieux aisés, et je ne dis pas non plus que la classe moyenne n'en souffre pas. Mais le stress émotionnel qui entrave le développement, abîme la santé, sape la mobilité sociale et influe sur le comportement, causant des ravages sans commune mesure au sein des classes laborieuses. Ce phénomène doit être reconnu.

Il y a le « bon stress », qui peut servir de catalyseur et motiver les troupes ou provoquer une gêne passagère. Ce n'est pas ce qui nous occupe ici : celui qui vit dans la précarité, qui a peut-être subi des sévices enfant, celui-là, le stress le dévore de l'intérieur : c'est un brouillard dans lequel il patauge en permanence et qui assombrit chaque aspect de sa vie. Il n'en existe pas de définition médicale précise. Pour faire simple, c'est le corps qui réplique face à ce qu'il perçoit comme un danger psychologique ou émotionnel. Se croyant agressé, l'organisme modifie sa composition chimique et libère hormones et autres substances qui faciliteront le passage à l'acte. Ce processus se déclenche automatiquement, à un niveau inconscient, et avait déjà cours chez notre ancêtre, l'homme des cavernes. En l'espace de plusieurs milliers d'années, les causes du stress ont changé, mais pas la réaction instinctive de notre organisme : les muscles sont irrigués par un afflux de sang, une montée d'adrénaline modifie la prise de décision. Le stress altère également la gestion des réserves d'énergie car, en cas d'émotion intense, l'organisme stocke de la graisse au niveau du ventre pour la brûler une fois que la menace aura disparu. Mais, quand on survit dans des conditions extrêmes, de celles qu'on associe à la pauvreté, la menace est toujours présente et on reste sur le qui-vive, mentalement et physiquement. Alors le stress bouleverse irrémédiablement notre physiologie.» (p.117-119)

(Fauchés. Vivre et mourir pauvre de Darren McGARVEY)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Tout le monde te répète que tu n’y arriveras pas et tu finis par le croire. C’est ce qui s’est passé dans la littérature jusqu’au jour où un certain nombre de femmes ont décidé de faire la sourde oreille et se sont mises à écrire. Et elles ont écrit de bons romans et les hommes qui continuaient à répéter que les femmes ne savaient pas écrire avaient l’air de parfaits imbéciles. Seulement voilà : les femmes doivent être excellentes pour arriver là où arrivent les hommes médiocres. » (p.45)

(Loin, très loin de tout d’Ursula LE GUIN)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Il fallait constamment se tenir prêtes, parce que ça pouvait arriver n’importe quand. N’importe qui pouvait à n’importe quel moment faire un geste, un bruit, un pas dans notre direction.

Et ça arrivait tout le temps bien sûr. Que des garçons passent devant des filles et que l’un d’eux serre son poing devant sa braguette et lève le bras comme un pénis en érection tout en émettant des bruits dégueulasses. Qu’un autre se joigne à son petit jeu en pressant à plusieurs reprises sa langue contre l’intérieur de sa joue. Et, pour finir, comme d’un commun accord, qu’ils déversent sur les filles tout le répertoire de mots dégradants puisés dans les films pornos.

Il n’y avait qu’une manière efficace de répondre. Fermer la bouche, rester droite et garder le masque bien que chaque mot, chaque geste, chaque bruit s’immisce sous notre peau. Le plus souvent, on y parvenait. On se regardait dans le blanc des yeux, celle qui était en train de parler oubliait ce qu’elle disait mais ne s’interrompait pas pour autant. On l’encourageait avec des hochements de tête, en nous persuadant mutuellement en silence que tout allait bien, qu’il ne fallait pas s’occuper d’eux, pas se retourner, qu’il fallait continuer de parler, ne pas leur montrer qu’on avait peur, surtout ne pas leur montrer qu’on avait peur.

Mais il arrivait que le groupe de garçons décide d’aller plus loin. Qu’il s’approche de nous, nous encercle, nous fixe d’un regard inflexible. Nous savions alors que nous étions les élues. Ils se tenaient tellement près de nous que leur haleine formait un mur devant nos visages et qu’il était impossible de nous retourner. Ils sortaient leur langue, la passaient sur nos joues, cherchaient nos lèvres. Leurs mains de garçons nous tripotaient, remontaient le long de nos cuisses. Ils nous chuchotaient à l’oreille de fausses répliques d’amour avec des voies apprêtées et mielleuses.

Si on réussissait à rester de marbre, si on gardait les yeux rivés au sol pendant qu’ils nous touchaient avec leurs sales mains ou qu’ils nous léchaient avec leur sale langue, on finissait par recevoir un coup de poing dans les seins ou un gros mollard devant nos pieds. Avant de partir, ils nous sifflaient entre les dents qu’on était de vraies mochetés, qu’on était tellement répugnantes qu’aucun garçon ne voudrait jamais de nous, même si on le payait.

On n’ouvrait surtout pas la bouche. On comptait à l’envers dans nos têtes pour réussir à ne pas bouger et à attendre que ça se termine. Mais parfois on n’en pouvait plus. Alors Momo, Bella et moi, on se mettait à crier. On leur disait de nous laisser tranquilles. On se débattait, on leur crachait au visage, on leur donnait des coups de genoux. Mais ils étaient désespérément, injustement, incompréhensiblement plus forts que nous. Ils riaient, nous attrapaient les mains et se moquaient de nos petits poings serrés. Eux seuls avaient le droit de décider quand le jeu s’arrêterait.

Je ne supportais pas ça. Je les détestais. J’aurais pu accepter n’importe quoi, n’importe quelle humiliation pour ne pas avoir à subir ces signaux ambigus dirigés contre nous, contre les filles. Les répliques mielleuses, les mains qui malgré tout étaient chaudes contre nos corps, les sourires obliques qui malgré tout nous déstabilisaient. Et tout de suite après, le rejet, les crachats, le dégoût, les preuves de notre insignifiance. » (p.25-27)

(Trois garçons de Jessica SCHIEFAUER)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Chaque situation a beau être unique, il est quasiment impossible d'échapper au déterminisme social. Le facteur décisif qui conditionne dès la naissance, la direction que prendra la vie de quelqu'un, ce sont les conditions matérielles. Des études ont démontré qu'on peut prévoir les chances qu'un enfant aura d'accéder à la classe moyenne grâce à son poids de naissance. Les nouveau-nés dont les parents sont issus d'un secteur défavorisé sont globalement plus chétifs que les bébés dont les parents habitent une zone aisée : ils sont 8% à être en dessous du poids moyen chez les premiers contre 5 à 6% chez les seconds.

A un moment on n'est plus dans l'objectivité, mais dans la procrastination. Et que des gens qui ne connaissent rien à rien répètent à longueur de temps qu'il faut tourner la page, cela peut légèrement agacer.

Le problème de la pauvreté est souvent étudié comme s'il s'agissait d'un phénomène palpable, d'une entité qui s'abat sur les gens au hasard, sans crier gare. Une créature dotée d'une vie propre qui échappe à tout contrôle. Alors que la pauvreté se rapproche plutôt des sables mouvants : elle vous engloutit malgré les efforts que vous pouvez faire pour vous arracher à son emprise. Plus vous vous débattez, plus vous vous enfoncez. Pour d'autres personnes, c'est un monstre qui vit au loin, quelque part, et il faut à tout prix éviter de tomber sur lui. Et remercier le ciel de ne l'avoir jamais croisé. » (p.161-162)

(Fauchés. Vivre et mourir pauvre de Darren McGARVEY)

votre commentaire

votre commentaire

"Les bibliothèques sont des conserves de savoir"