-

Par La Célestine le 19 Novembre 2017 à 20:03

« Au regard des normes communément admises, Solomon était un garçon très bizarre, et cette bizarrerie ne tenait pas qu'à son agoraphobie. Il refusait par exemple d'avaler tout aliment de couleur verte, et la simple vue d'une noix de coco le faisait hoqueter de dégoût. Les cheveux en bataille, il passait ses journées à demi dévêtu, exposant son ventre barré d'une ligne rouge à hauteur du nombril, à l'endroit où il calait son ordinateur portable pour faire ses devoirs ou regarder des films en streaming. Plus étrange encore, alors qu'il se montrait totalement inapte à la pratique des jeux vidéo, il pouvait regarder son père jouer à la console pendant des heures, comme s'il s'agissait d'un spectacle passionnant.

En outre, il exprimait fréquemment ses pensées à haute voix, si bien que ses parents avaient pris l'habitude de l'entendre prononcer plusieurs fois par jour des fragments de phrases parfaitement incompréhensibles. » (p.35)

« Il se sentait extrêmement proche de Data, cet être artificiel qui, vivant en marge de la société, débitait des réflexions frappées au coin du bon sens sur la condition humaine. Avant même de se couper du monde extérieur, il en avait fait son mentor et son héros.

Au milieu du huitième épisode, Solomon trouva la réponse à la question du jour. Confronté à la mort d'un membre de l'équipage de l'USS Entreprise lors d'une collision avec un autre vaisseau, le lieutenant-commandant Data y évoquait la bienveillance avec laquelle le disparu l'avait toujours considéré, l'acceptant tel qu'il était malgré sa nature particulière. C'était là, selon lui, la véritable amitié.

Et c'est précisément ce qu'offrait Lisa à Solomon. Elle était prête à le considérer comme un individu normal, sans considération pour son mode de vie quelque peu particulier. » (p.54)

« je n'oublierai jamais le jour où Solomon a plongé en caleçon dans la fontaine. Les autres élèves riaient et échangeaient des plaisanteries, même lorsque le principal l'a repêché et l'a enveloppé dans sa veste de costume pour le protéger du froid. Ils ont continué à se moquer de lui et à le montrer du doigt lorsqu'il est passé devant eux, humilié et trempé jusqu'à l'os. Le jour même, des rumeurs absurdes se sont mises à circuler dans le collège, mais dès la semaine suivante, c'était comme s'il n'avait jamais existé. Et c'est ce qui m'a rendue le plus triste. Personne n'a plus jamais parlé de lui, comme si nous vivions désormais dans un monde, et lui dans un autre. Et c'est ainsi que Solomon Reed a disparu, invisible, dans l'indifférence générale.

Je crois que nous faisons tous ça, de temps à autre. Nous laissons certaines personnes disparaître parce qu’elles sont différentes et soulèvent des questions auxquelles nous ne trouvons pas de réponse. Si nous nous taisons et détournons le regard, nous pouvons prétendre que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais c'est un leurre. Tout n'ira pas bien tant que des individus comme Solomon seront condamnés à demeurer cloîtrés entre quatre murs. Nous devons apprendre à partager notre univers avec eux.» (p.301)

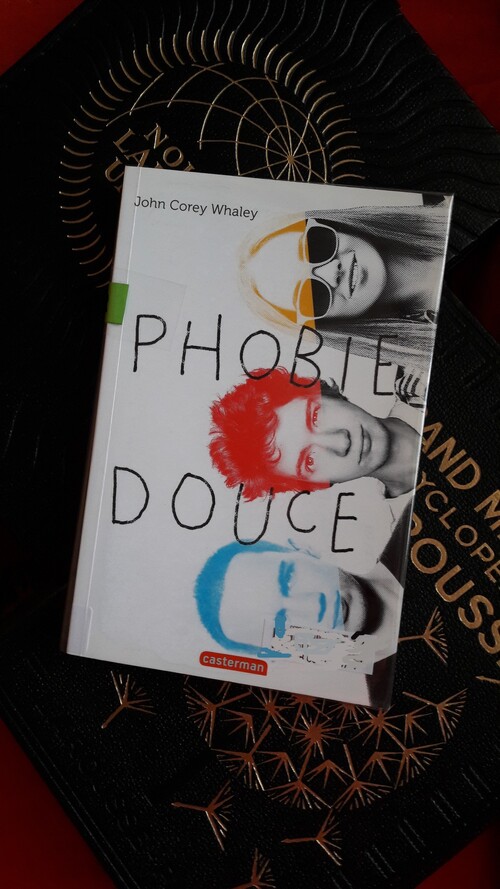

(Phobie douce de John Corey WHALEY)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 9 Novembre 2017 à 17:43

« De son plein gré, Solomon menait une vie solitaire, paisible et d'une banalité absolue, mais une existence sur laquelle il exerçait un contrôle absolu.

Il n'avait pas pris cette décision à la légère. Avant de s'enfermer définitivement à la maison, il avait longtemps lutté contre la terreur que lui inspirait le monde extérieur. Mais un jour, comme s'il ne pouvait tout simplement pas en supporter davantage, il avait ôté ses vêtements puis, ne gardant que son caleçon, s'était assis au bord de la fontaine du collège. Là, sous les yeux de ses professeurs et de ses camarades, ébloui par le soleil matinal, il avait basculé lentement en arrière et disparu dans les eaux froides du bassin.

(…)

Sa première attaque de panique l'avait frappé alors qu'il n'avait que onze ans. Au cours des deux années suivantes, les crises s'étaient multipliées, passant d'une tous les trois ou quatre mois à une par mois, puis deux, puis... Au moment où il avait plongé délibérément dans la fontaine, il en comptait trois par jour. En clair, il vivait l'enfer.

Après cet épisode, les choses étaient devenues beaucoup plus limpides : pour se soustraire à ces crises affreuses, il lui suffisait de ne pas entrer en contact avec ce qui les provoquait, à savoir le monde extérieur dans son intégralité. Depuis, il n'avait cessé de se demander pourquoi ses parents avaient tant de mal à comprendre sa décision. Ils refusaient d'admettre qu'il avait trouvé le remède à son mal et insistaient pour qu'il se confronte à toutes ces choses qui le terrorisaient. C'était comme exiger d'un patient atteint d'une grave maladie qu'il se prive de son traitement. » (p.10-11)

« Même s'il avait passé un bon moment, tout ce bavardage, tous ces efforts accomplis pour trouver des choses à dire et des questions à poser lui avaient flanqué la migraine.

Dès qu'il eut fermé la porte derrière Lisa, il commença à manquer de souffle. Il prit appui contre un mur et essaya d'inspirer, espérant repousser l'horreur qui s'annonçait. En vain. En état d'hyperventilation, il s'engagea dans le couloir en titubant, regagna sa chambre et se jeta sur le lit. Il disparut sous la couette puis, en position foetale, ferma les yeux jusqu'à s'en faire mal aux paupières.

La crise de panique fut brève mais intense. Immobile, Solomon écouta sa respiration reprendre peu à peu sa cadence normale. Comme la plupart de ceux qui souffraient de semblables attaques, il croyait chaque fois être victime d'un infarctus et avait la conviction que son cœur allait exploser. Parfois, il se surprenait à penser que ç'aurait été préférable. » (p.77-78)

« Solomon connaissait des bons et des mauvais jours, mais les premiers étaient plus nombreux que les seconds depuis qu'il connaissait Clark et Lisa. Cependant, certains jours, ils le trouvaient épuisé, vidé de toute énergie, et avaient l'impression qu'il se déplaçait au ralenti. C'était l'effet qu'avaient sur lui certaines crises. Elles l'anéantissaient, quelles que soient leur cause et leur durée. C'était un mal sournois et implacable qui, tel un virus ou un cancer, savait se faire discret pour tromper sa victime et frapper au moment où elle s'y attendait le moins.

Seul lien commun entre ces crises, elles intervenaient lorsque des pensées obsessionnelles tournaient en boucle dans son esprit. Des images qui se répétaient, qu'il ne pouvait ni contrôler ni mettre sur pause. » (p.183)

« Il y avait longtemps qu'il ne s'en était pas pris à lui-même. Un an, peut-être.

La première fois, c'était le jour où il s'était laissé glisser dans l'eau de la fontaine, devant le collège. De retour à la maison, alors que ses parents tâchaient de l'apaiser du mieux qu'ils pouvaient, il s'était senti complètement perdu, tapant des pieds sur le carrelage du salon avant de se flanquer un coup de poing à la pommette. Alors, confus et rongé par la culpabilité, conscient de ce qu'il venait de faire subir à ses proches, il avait fondu en larmes.

Ces épisodes de violence arrivaient sans prévenir. Son corps se mettait à trembler, comme pour chasser le tourbillon de pensées obsessionnelles qui le hantait, relâcher l'air accumulé dans ses poumons paralysés et dompter les trépidations de ce cœur affolé qui faisait battre le sang à ses temps. Chose étrange, se faire du mal lui apportait un soulagement immédiat. » (p.264-265)

(Phobie douce de John Corey WHALEY)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 1 Novembre 2017 à 16:28

« Le corps peut être bien portant, il se révèle, pourtant, incapable d’épauler un esprit défaillant. Un esprit qui sort de ses espaces convenus. S'affranchissant des usages ordinaires et bousculant les repères familiers, il refuse l'embrigadement et dessine sa propre maison dans son environnement singulier. Nouveaux espaces d'un nouveau monde qu'il faut apprendre à découvrir. Obéissant à des ressorts encore inconnus, cet esprit devenu insaisissable déroute et dérange. » (p.11)

« Mais pourquoi n'a-t-il pas tiré la sonnette d'alarme ? Pas une seule fois il ne s'est plaint d'un trouble, n'a manifesté une angoisse. Pour la protéger, elle ? Ou pour se murer, lui, dans un déni absolu ? » (p.25)

« Il n'a pas affronté la discorde que son heureux chaos a engendrée. Se peut-il que cette fuite du conflit soit aussi à l'origine de sa plongée ? S'est-il, au fur et à mesure qu'il revendiquait sa liberté, abreuvé à la fontaine de Léthé qui assure l'oubli et ainsi dispense de la culpabilité et du remords ? Il aurait en quelque sorte mis en place dès l'âge de quarante ans les mécanismes précurseurs de la maladie d'Alzheimer. Réfugié dans sa citadelle intérieure qui est devenue peu à peu une « forteresse vide ». (p.49)

« Immergée malgré moi, sans préavis ni préparation, dans cette maladie, je me suis débattue à ma façon, frappée et encore aujourd'hui étonnée que l'on ne s'occupe que du symptôme sans se soucier ni de son origine ni de son sens.

(…)

J'ai l'intime conviction que seule une explication multicausale de la maladie est valable et que son traitement ne peut résulter que d'une approche pluridisciplinaire. » (p.51-52)

« Je voyais le personnel s'irriter contre ces « résidents difficiles » qui posaient cent fois la même question, exprimaient des désirs irréalisables, réclamaient des attentions qu'on n'avait pas le temps de leur accorder. Ils erraient au milieu des fauteuils roulants et des tables de jeux, exilés sur une planète qui n'était pas la leur, privés de l'affection qu'ils revendiquaient. » (p.57)

« Son atteinte est la pire de toutes les formes apparentées à la maladie d'Alzheimer, cessez de vous raconter des histoires... Oui, il peut exister une migration des fonctions cérébrales d'une région à une autre permettant une réorganisation, sinon une récupération, mais dans son cas c'est impossible, l'atteinte du cerveau est diffuse. Aujourd'hui la zone cognitive est détériorée, bientôt la motricité, la locomotion. Que ferez-vous de votre nomadisme ? Et vous ? Avez-vous pensé à vous ? S'il vous arrive le moindre pépin, que deviendrez-vous tous les deux ? Si vous voulez le protéger, trouvez-lui un placement adapté. C'est désormais la meilleure solution pour tous les deux... Renseignez-vous, il en existe dans la région... » (p.80)

« Dès que je disparais de sa vue, il me cherche, m'appelle, cogne les portes qui m'isolent jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. Pour finir, il gagne toujours, et aujourd'hui j'ai encore craqué. Je n'aurais pas dû. Il nous reste si peu de temps. » (p.88)

« Il paraît absurde qu'une chose aussi simple ait pu m'émerveiller. Et pourtant je le répète encore et encore, pour qu'une chose aussi simple ne soit jamais oubliée par quiconque rencontrera un être dont la conscience est en perdition. Que l'on n'oublie plus jamais de lui parler normalement, comme à un humain à part entière, sans décider à sa place des mots qu'il pourra comprendre, sans le priver des yeux qui le regardent, d'une voix qui lui parle. A lui. A elle. » (p.95)

« L'Alzheimer raté, c'est lorsque le désir d'oubli ne suffit pas à abolir la souffrance réelle ou imaginaire. cit. André Chevance, Alzheimer et le désir d'oubli, Dunod, 2005. » (p.103)

« Si les cris, les larmes sont une manifestation explicite de l'angoisse, que penser de ceux qui se taisent ? Parce qu'ils n'expriment rien, ne ressentent-ils rien ? Comment les comprendre quand ils offrent une surface lisse, l'impression d'être déjà ailleurs, dans un nouveau monde où l'angoisse ne régnerait plus ? Alors que dans celui où ils sont encore, chaque geste de la vie quotidienne peut la provoquer. » (p.104-105)

« Les visiteurs entrent armés de courage avec un petit bouquet d'amour biodégradable, des chocolats qui ne seront pas mangés, des livres qui ne seront pas lus. Et pourtant c'est dans l'imminence de l'instant, dans la rencontre entre ceux du dehors et les exilés du dedans que surgit une étincelle d'humanité.

Approchez-vous, ils ne sont pas contagieux. D'accord. Mais voici que surgit une nouvelle peur. « Qu'est-ce qu'on va leur dire ? » Peur primitive du vide. Ce vide qu'on leur attribue à cause de la parole absente, de la parole décousue, absurde ou inaccessible. Avec cette maladie de l'oubli, on n'arrête pas d'oublier l'essentiel : la conscience n'est qu'une partie émergée de notre activité mentale. Si elle est déficiente, cela suppose-t-il que tout le reste, cet énorme morceau de notre iceberg pensant et ressentant, a fondu avec le reste ? Le langage ne représente qu'une parcelle de nos capacités de communication. Notre incapacité à entrer en contact avec ces malades ne signifie pas forcément qu'ils n'ont plus de vie intérieure, de sentiments, de sensations. » (p.115-116)

(Alzheimer mon amour de Cécile HUGUENIN)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 22 Octobre 2017 à 10:50

« Ce jour-là, j'ai compris pourquoi on n'allait jamais chez Baptiste et pourquoi Baptiste ne parlait jamais de Noël ni de ses anniversaires. Pourquoi tout avait l'air si mat et si opaque autour de lui, pourquoi il s'était soudain mis à parler sans s'arrêter un soir, alors qu'on traînait devant chez lui, après une fête où il avait trop bu : « Chez moi, je ne suis pas le même, vous ne me reconnaîtriez pas. De toute façon, ils ne savent pas qui je suis. (…)

Quand je le regardais, sans qu'il le sache, traverser la cour du lycée ou saluer un prof, il me venait à l'idée que Baptiste avait segmenté sa vie en territoires si imperméables qu'on ne savait jamais quand il était vraiment lui-même. Clandestin dans sa propre famille – cela faisait des années qu'il ne croyait plus à toutes ces conneries de Jéhovah, nous avait-il dit, mais il savait aussi qu'il était impossible d'en parler avec ses parents -, Baptiste avait des réflexes d'agent double. D'une cordialité inattaquable avec le monde extérieur, il ne livrait rien de lui-même, expert dans l'art de poser des questions et de détourner celles qu'on lui renvoyait – ce qui arrivait rarement, les gens ont une forte propension à aimer parler d'eux-mêmes. Je me demandais parfois si Baptiste ne contenait pas une bombe à retardement, qui exploserait un jour et ferait voler en éclats ses « Bonjour monsieur » et « Merci madame ». Après avoir subi une série de radios des mâchoires, Baptiste avait fini par entendre la dentiste lui dire qu'il serrait tout simplement trop les dents, au propre comme au figuré. » (p.100-101)

(Pieds nus dans la nuit de Marjolaine JARRY)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 2 Octobre 2017 à 19:08

« Je ne pus me lever que trois jours après qu'ils eurent arrêté de m'administrer les calmants. Je dus utiliser un déambulateur . Ainsi, dans la salle de bains commune, j'aperçus mon visage dans une glace, pour la première fois depuis que j'avais quitté le camp. Je vis un être chauve à la peau plissée, à la paupière gauche pendant de travers comme une cloque, et il me fallut plusieurs secondes pour comprendre que c'était moi. Moi dans le miroir. J'eus un mouvement de répulsion.

(…)

- Je commence à comprendre pourquoi l'infirmière me matait comme ça. Je suis défiguré. Défiguré, putain !

(...)

Après la greffe de synthoderme, je n'étais plus défiguré, mais ce n'était plus moi. Je dus m'habituer à mon nouveau visage, et supporter les pleurs de ma mère, qui avait arraché de haut vol le droit d'une visite à l'hôpital. Elle ne fit que cela, verser des larmes et se tordre les mains, sans trouver un mot de réconfort pour son fils ; puis on vint lui dire qu'il était temps de partir. Est-ce qu'une femme est supposée porter en elle assez de courage et de force pour faire face à la mort de son mari et à la terreur d'une perte probable de son fils unique ? Est-ce qu'elle n'avait pas le droit d'être faible ? Est-ce que nous n'en avons pas tous le droit, dans de si laides circonstances ? Les exhortations à l'héroïsme que prodiguent si généreusement les autorités nous menant au combat ne sont-elles pas immondes ? Ma mère ne m'aida pas, c'est comme ça, et je ne peux lui en vouloir. » (p.87-90)

(La guerre des plaines bleues de Jean-François CHABAS)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 22 Septembre 2017 à 19:07

Vous parlez d'une rencontre...

Je veux bien m'y essayer

Oui mais soyez indulgents

S'il m'arrive de bégayer

Ou de manquer d'arguments.

L'enjeu pour moi est de taille

Je ne sais guère m'exprimer

D'une moins d'une manière qui vaille

La peine d'à l'oral tenter

D'expliquer quoi que ce soit

D'un petit peu personnel

Ou qui au fond de moi appelle

Le besoin de cet exploit

Il me faut être en confiance

Ce qui ne peut s'obtenir

Qu'en s'armant bien de patience

Et de foi en l'avenir

Une ultime solution

Est toujours envisageable

C'est celle pour moi plus vivable

De ce moyen d'expression.

Fin mai 1997

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 7 Septembre 2017 à 14:47

« - J'ai perdu mon papa.

(…)

- Vous l'avez perdu il y a longtemps ?

- Très longtemps, aussi longtemps que moi...

Quand elle prononce cette phrase que nous avons pourtant dite, redite et re-redite durant les répétitions, j'ai soudain l'impression que c'est à moi et à moi seul qu'elle s'adresse, ses yeux plantés dans les miens, et une sensation étrange me prend au ventre.

J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre en moi et que je perds les pédales et le contrôle.

Et alors que, normalement, je dois demander à Lili : « Où ça ? », et qu'elle doit me répondre quelque chose comme : « A la maternité, le jour de ma naissance... », je ne sais pas ce qui me prend. Mais c'est plus fort que moi, plus fort qu'elle, aussi, probablement ! Et au lieu de m'en tenir au texte, voilà que je m'entends m'écrier :

- Vous mentez, madame ! Je crois, moi, que vous n'avez pas de papa !

En plein dans le mille. Je l'ai visée au cœur. Le sien mais aussi le mien !

J'ai perdu la tête ! Complètement barge, le mec ! C'est pas sa faute à elle, si mon père se fiche éperdument de moi !

Son regard vacille. Sa bouche se met à trembler. Elle fronce les sourcils. Et laisse échapper quelques larmes qui ruissellent le long de ses joues en coulées noires à cause de son maquillage.

Je frissonne.

Horreur : j'ai réussi à foutre notre sketch en l'air !

Je la vois qui suffoque, mais qui se reprend et hurle :

- C'est vrai ! Je n'ai pas de papa, je n'en ai jamais eu, et je n'en aurai jamais ! Depuis que je suis née, je ne suis que la fille de ma mère, jamais la fille d'un père. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas où il est, je ne sais pas si il est, et je ne le saurai jamais. Et sans un papa derrière moi, je ne suis rien, sans un papa à moi, JE NE SUIS PERSONNE !

Sa voix se brise. Et c'est le silence et la stupeur qui nous prend tous aux tripes, les acteurs comme les spectateurs.

Quant à moi, je n'ai qu'une envie : me lever et la prendre dans mes bras pour lui demander pardon !

Et c'est ce que je fais.

Je la prends dans mes bras et elle se laisse faire.

Si nous n'étions pas sur scène, je lui aurais demandé de m'excuser, de ne pas m'en vouloir. Je lui aurais dit que je ne voulais pas... mais que moi aussi, j'ai un problème avec mon père, ou avec ma mère qui aurait eu un amant, peut-être... Et je ne sais plus où j'en suis... Je lui aurais expliqué que je la comprends tellement, que moi aussi, je souffre de ce non-père...

D'une voix que j'ai bien du mal à maîtriser, je lui dis :

- Madame, je comprends votre peine et votre douleur. Mais je me demande, moi, ce qui est le mieux : ne pas avoir de père du tout et pouvoir se l'inventer tel qu'on l'aurait voulu, ou alors avoir un père, mais si absent, si lointain, si étranger, si peu « papa » qu'on ne peut s’empêcher de se poser une foule de questions à son sujet. Des questions comme : est-il vraiment mon père ? Et s'il l'est, pourquoi ne se conduit-il pas comme tel ? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu aimais ton fils et que tu étais fier de lui ?

Tout en gardant sa main serrée dans la mienne, je crie face à la salle :

- Voilà la question que je me pose ce soir : « Papaoutai » ? » (p.112-115)

« Mais tous disent à peu près la même chose : que cette révélation a changé leur vie ! Qu'ils ont l'impression d'être amputés d'une partie de leur histoire, dont l'absence les empêche de se construire normalement, comme un puzzle dont il manque les pièces centrales. Et que même si les liens affectifs sont plus forts que les liens génétiques, tous aimeraient avoir des informations sur le donneur. » (p.133-134)

(Achille, fils unique de Yaël HASSAN)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 5 Septembre 2017 à 19:43

« J'ai développé une théorie que j'appelle le « principe de la douleur » et dont voici l'idée générale : c'est la douleur qui nous fait devenir ce que l'on est.

Regarde autour de toi, Iz. Les Communs sont partout : des gens tout brillants, avec des voitures encore plus brillantes, qui conduisent vite, et parlent encore plus vite. Ils utilisent des grands mots pour raconter des histoires fabuleuses dans des décors exotiques. Tiens, prends ce gars de mon école, Dustin Machin-Truc. Il passe son temps à parler de la « propriété » de sa famille. Pas la « maison ». Non, la foutue « propriété ». Sa mère a engagé un majordome-chef prénommé Jean-Claude, qui, selon Dustin, donne à toute la famille Machin-Truc des cours de ju-jitsu tous les matins à l'aube. (Suivis de pancakes. Dustin n'oublie jamais de parler des pancakes.) Bon, alors ce serait facile pour moi de me dire, en voyant Dustin : « Oh mon Dieu, quelle vie incroyable ! J'aimerais tellement avoir la même ! Pauvre de moi ! »

Mais quand Dustin parle, il y a au fond de ses yeux un détail, une absence de lumière, comme le faisceau d'une lampe torche qui s'estompe doucement. Comme si on avait oublié de changer les piles du visage de Dustin. Ce genre de vide ne peut être rempli que de chagrin, de luttes et de, comment dire... de l'énormité de ce qui nous entoure. Tout ce qui pue dans la vie. Et on ne trouve ni énormité, ni de trucs qui puent dans les petits déjeuners avec des pancakes. La douleur, c'est ça qui importe. Pas les belles voitures, les grands mots ou les histoires fabuleuses dans des décors exotiques. Et certainement pas un abruti de domestique-sensei français qui fait des tartines à l'aube.

Ce que je veux dire, c'est que j'ai appris à accepter ma douleur comme une amie, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Parce que je sais que c'est l'unique rempart qui me sépare de la plus pitoyable de toutes les espèces : les Communs. » (p.51-52)

« C’est un sentiment étrange, d’être dépité par sa propre génération. Il y a longtemps que j’ai changé mon idéalisme de châteaux en Espagne – puisqu’il se rapporte à ce que sont les gens et à leurs intérêts – pour un point de vue plus réaliste sur le monde (…) Sans s’en rendre compte, on se retrouve au lycée, à se demander si on est le seul à avoir lu « Le meilleur des mondes » de Huxley, en entier et pas seulement le résumé sur Wikipédia. Ou alors, on est à la cantine en train de réfléchir à la complexité du dernier Christopher Nolan, tandis que les pom-pom girls de la table voisine débattent de je ne sais quelle téléréalité en vogue cette semaine, et se disputent à qui exécute la meilleure fellation. Je passais mon temps à me dire que ça passerait, que ce n'était que le lycée. Le monde réel serait différent, c'était certain. Mais je commence à me demander si ce n'est pas la planète entière qui s'est fait wikipédier. » (p.213-214)

« Plus tard dans ma vie, j'allais me rendre compte à quel point c'était étrange, cette idée que quelque chose clochait chez moi, quelque chose d'assez sérieux pour justifier des médicaments sérieux, un médecin sérieux et une vie pleine de remèdes sérieux pour éviter une maladie sérieuse – cette obsession étrange le rendait fou, à sa façon. Plus tard dans ma vie, j'allais me rendre compte que malgré ses actes, mon père voulait ce qu'il y avait de mieux pour sa famille. En revanche, comment pouvait-il y parvenir ? Ça, il n'en avait aucune idée. Plus tard dans ma vie, j'allais me rendre compte que c'était cela, l'ultime dichotomie : qu'une personne veuille le meilleur mais aille le chercher avec ce qu'elle avait de pire. C'est ce qu'à fait Papa. Ça ne lui suffisait pas d'aider la vieille dame à traverser la route. Il fallait qu'il sorte une arme à feu et la menace pour qu'elle se magne. Ses méthodes n'étaient pas seulement inefficaces, elles étaient aussi complètement dingues. Ainsi va le destin des hommes bons qui succombent à la folie du monde. » (p.229-230)

« Toute ma vie, j'ai cherché mon peuple d'appartenance, et toute ma vie je suis revenue les mains vides. A un moment, je ne sais pas quand, j'ai fini par accepter l'isolement. Je me suis roulée en boule pour mener une vie d'observations et de théories, qui n'a rien d'une vie. Mais si les moments de connexion entre humains sont tellement rares, comment ai-je pu me connecter si vite et si fort à Beck et Walt ? Comment ai-je pu forger des relations plus profondes avec eux en deux ou trois jours, qu'avec n'importe qui d'autre en seize années d'existence ?

On passe notre vie à errer par monts et par vaux, à parcourir les quatre coins du monde, à chercher désespérément une seule, rien qu'une seule personne qui puisse enfin nous « comprendre ». Et je me dis que si on parvient à la trouver, alors on a trouvé sa maison. » (p.256-257)

(Mosquitoland de David ARNOLD)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 4 Septembre 2017 à 19:46

Promesses ?

Si le monde est un bocal

Tout rempli d'eau

L'amitié en est un local

Mais bien plus beau

Et si la vie n'était qu'une prison dorée

Alors tu serais ma promenade adorée.

11 octobre 1997

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 31 Août 2017 à 17:13

« - Ah, ton père ! Ton père !... C'est quelqu'un !

Il était tellement quelqu'un que,, devant lui, je me sentais personne.

Moi, j'aurais préféré un père plus ordinaire. J'aurais eu moins de mal à prendre mon envol. » (p.11)

« Et mon père, pour tout arranger, disait de moi, en me posant sa patte sur l'épaule :

- C'est un vrai bourricot, mais un brave gamin. Moi je suis sûr qu'il ira loin quand même...

C'était une façon de montrer sa confiance, sans doute.

Mais ce « quand même » là sonnait à mes oreilles comme le pire des malgré tout. » (p.12)

« J'ai longtemps cru qu'il me détestait. C'était une erreur, à ce que m'a dit mon père, quelques années plus tard. Il m'aimait bien, pépé. Il me trouvait du caractère. Mais il faisait partie de ces gens à qui ça écorcherait la gueule de dire un mot gentil, de faire un compliment.

Mon père essayait de mettre ça sur le compte de sa génération.

- Avant, c'était comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise ! Les gens étaient pudiques. On ne passait pas son temps à se frotter le dos ou à se lécher la poire.

Tu parles.

Pépé n'était qu'un acariâtre, un vieux râleur. J'ai dû hériter de ses gènes.

Je suis pareil que lui, un constipé du cœur. » (p.144)

(Bon rétablissement de Marie-Sabine ROGER)

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

"Les bibliothèques sont des conserves de savoir"