-

« Marie-Charlotte, je l'ai rencontrée un lundi midi à la cantine du collège.

(…)

Malgré l'humeur, la fatigue et ma faim, quand ça commence à s'agiter à la table en face, une table de sixièmes, je jette un coup d'oeil. Juste comme ça. (…)

J'entends des ricanements, des chaises qui se poussent trop vite et raclent le sol bruyamment, et je vois que tous à la table, les gars, les filles, tous empêchent une fille, une sixième vu sa taille, de s'asseoir aux places vides. Et les mains vissées aux lanières de son cartable, avec son gros petit corps, la fille s'entête, on dirait qu'elle ne comprend pas.

Des trucs comme ça, ça arrive tout le temps. Normalement, le ou la sixième finit par abandonner, ne vient plus à la cantine ou trouve une table où vont les comme lui ou elle, et on passe à autre chose. » (p.8-9)

« Elle est venue vers moi, vers la chaise réservée à mes Nike, et elle a dit :

- Pardon mais est-ce que s'il vous plaît je peux m'asseoir là ?

(…)

J'ai pensé à Amine, mon frère aîné qui est en prison et qui, dans les lettres qu'il écrit à ma mère, parle de sa solitude, et j'ai enlevé mes Nike de la chaise.

Ensuite j'ai demandé son prénom à la fille.

- Marie-Charlotte ??? En plus ?

C'est tout ce que j'ai trouvé à lui dire.

Un moment, j'ai eu peur qu'elle me réponde du tac au tac : En plus ? En plus de quoi ? En plus d'être moche ? En plus d'être grosse ? En plus d'être rousse ?

(…)

Mais elle a pas tiqué, elle n'a rien répondu du tout. Elle est restée muette, assise tout au bord de sa chaise à cause de son énorme cartable qu'elle avait laissé dans son dos. Elle gardait son manteau boutonné jusqu'au menton et je me suis demandé, pour la première fois, si elle faisait pas exprès d'être aussi débile. » (p.9-10)

« Quelques semaines après ma rencontre avec la mère de Marie-Charlotte, je traverse le collège pour aller à mon cours de français, je suis en train de me dire que j'ai déjà faim quand j'ai l'oeil attiré par un attroupement : des élèves regardent quelque chose que je ne vois pas tout de suite, quelque chose que je ne comprends pas tout de suite même en m'approchant.

C'est le cartable que je reconnais d'abord, cet affreux cartable trop lourd et qui d'ailleurs l'empêche de se relever du sol, parce que Marie-Charlotte est à quatre pattes.

Le cartable s'est ouvert, des livres, des stylos se sont barrés. Je ne vois pas son visage, mais ce sont bien ses cheveux rouges. J'ai le temps de penser que sa mère a les mêmes. Et puis j'entends un abruti de sixième rire et je le vois l'empêcher de se relever quand elle essaye. Personne ne l'aide. Elle ressemble à une tortue tombée du mauvais côté de sa carapace et moi je n'arrive pas à faire un mouvement. Un autre abruti se penche sur elle, il fait une grimace en la reniflant, il dit que c'est vrai que les roux puent. Je ne vois toujours pas le visage de Marie-Charlotte mais je l'imagine très blanc, avec les taches de rousseur phosphorescentes presque, en panique. Certains élèves autour se marrent, d'autres se tirent, je crois, je ne suis pas sûr, en tout cas il n'y a toujours personne pour l'aider, pas plus moi qu'un(e) autre.

Et puis elle essaye de se relever encore une fois et là, je vois le visage de Marie-Charlotte, et je sais qu'elle me voit, moi.

Et que même si elle ne parle pas, elle m'appelle au secours.

Alors, c'est comme un vent violent et chaud qui se lève dans moi, en une foulée je suis près d'elle et je la relève. » (p.33-34)

(Au secours elle m'adore ! De Juliette Arnaud – Je bouquine n°356)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Il a mimé l'ivresse :

- Hips ! C'est chouette, un prof pompette !

- Puisque tu m'y obliges, je vais mettre les points sur les i, a déclaré Sabine en se raclant la gorge. Ce matin, à sept heures, nous avons eu une réunion de crise en salle des profs. Le directeur nous a informés que l'ensemble des enseignants de l'établissement, et en particulier ceux qui figurent sur cette vidéo, sont désormais la risée de la ville. Quant à Mme Korweiler, elle est en arrêt maladie pour dépression. Elle sera absente pour trois mois au moins. A cause de vous. » (p.50)

« Mais ça va beaucoup trop loin. Tout est public sur ON SHOW, et ça, c'est une affaire ultra privée. Pense à la dépression nerveuse de Mme Korweiler... » (p.65)

« Eddie m'a donné un petit coup de coude. En face de nous, Ivo, notre génie universel, dormait à poings fermés, avachi sur le banc, la tête penchée en avant, la bouche légèrement ouverte. Retrouvant aussitôt la forme, Eddie a dégainé son iPod pour prendre une photo.

(…)

- Attends, ai-je soufflé, il manque quelque chose. (…)

Je me suis tournée vers le comptoir et j'ai subtilisé, aussi discrètement que possible, deux bouteilles vides, une de vin et une de bière, que j'ai posées devant Ivo. (…)

J'ai rempli un verre à pied de coca, et je l'ai installé dans la main molle qu'Ivo avait abandonnée sur la table. Trop fort ! Il a vraiment l'air d'un ivrogne qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. » (p.93-94)

« A cause de la publication de mes photos, Ivo n'allait plus en cours. Même si Eddie avait été complice de cette opération, j'en avais été l'instigatrice : c'est moi qui avait eu l'idée de mettre en scène les bouteilles de vin, c'est mon appareil qui avait pris les photos et c'est moi qui les avais postées. » (p.102)

(Like me, chaque clic compte de Thomas Feibel)

votre commentaire

votre commentaire

-

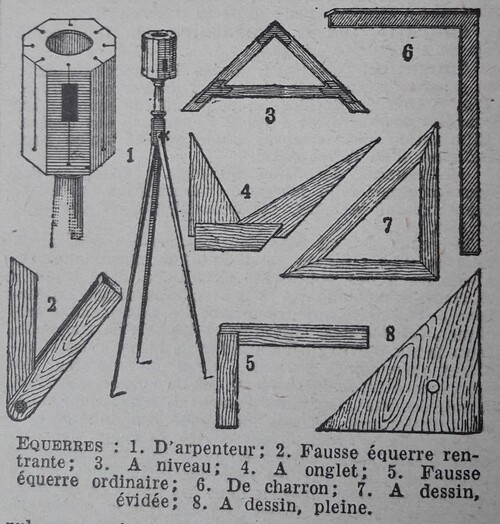

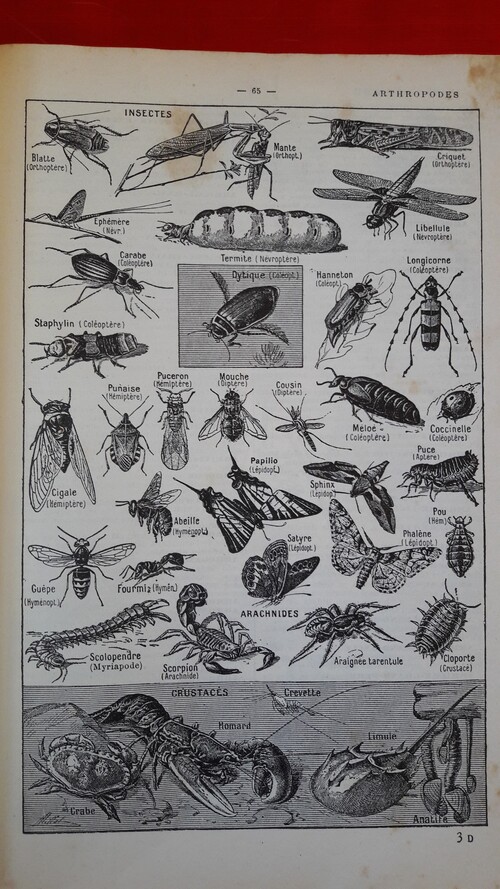

planche extraite du Nouveau Petit Larousse illustré (1938)

planche extraite du Nouveau Larousse Universel en 2 volumes (1948)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Ma meilleure amie, c'était Sabrina Boussaïd. Elle n'était jamais venue chez moi.

J'avais l'impression d'avoir grandi chez elle.

(…)

Je croyais que chez Sab, c'était un peu chez moi. Que sa famille était un peu la mienne. Qu'un jour j'épouserais son grand frère Walid et qu'on serait presque sœurs.

Je croyais tout ça, de toutes mes forces, mais je me racontais des histoires.

On dit que la vérité finit toujours par se savoir.

(…)

Sauf que la vérité n'a jamais sonné à ma porte.

Moi, il a fallu que j'aille la chercher, la vérité, que je me batte pour la faire éclater.

La vérité, ou ce qu'il en restait, après tous ces mensonges. » (p.9-10)

« Il me semble que c'est l'année de mes quinze ans que tout a basculé.

(…)

J'allais rejoindre Sabrina en bas de son immeuble. Ce matin-là, j'ai été surprise de ne pas la voir. D 'habitude, elle était toujours là avant moi. J'ai sonné chez elle mais personne n'a répondu. J'ai quand même décidé de l'attendre.

Mon sœur s'est mis à battre un peu plus vite. Depuis dix jours, je guettais quelqu'un d'autre. Dix jours aussi que je n'avais plus faim, que je passais mes journées à rêver, à me refaire le film de ce qui m'était arrivé avec Walid. Je n'avais cessé depuis de lui laisser des messages sur son répondeur, bafouillant que j'avais envie de le revoir, quémander des nouvelles sur tous les tons, tour à tour pleine d'espoir et déçue, joyeuse ou inquiète, mais certaine d'être amoureuse. C'était peine perdue. Walid n'avait jamais appelé.

Je n'en avais parlé à personne. » (p.11-12)

« Et puis nos regards se sont croisés. Ça m'a fait sursauter. J'ai fait semblant de ne pas voir tout le mépris que j'avais lu dans ses yeux. (…) Il a ricané. Il s'est arrêté à ma hauteur tout près de mon visage. J'ai reculé mais pas assez vite. Il s'est approché brusquement et il m'a embrassée en tenant mon menton très fort entre ses doigts. Il m'a fait mal. Je n'ai pas crié. Ce n'est pas ça que je voulais. Je l'ai repoussé. Il s'est marré, il m'a jeté un regard noir et il a dit :

- Qu'est-ce que t'as ? T'as plus envie ?

Je n'ai rien trouvé à répondre. J'étais plantée sur le trottoir, je me sentais bête et sale et, surtout, j'ai eu peur. Je voulais qu'il s'en aille. Il a craché à mes pieds. Et il a tourné les talons.

J'ai couru jusqu'au collège.

Il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. Rien.

Toute la bande était déjà là, autour de Sabrina. Une dizaine de filles blotties les unes contre les autres, adossées contre la balustrade, juste en dessous de l'arbre où on se retrouve chaque matin. Sabrina a fait comme si elle ne me voyais pas. Et moi comme si je ne me rendais compte de rien. Mais j'ai compris qu'elle savait. » (p.12-13)

« Koto a traversé la cour et il m'a prise à l'écart.

- Qu'est-ce qui se passe avec Sabrina ?

Il en savait déjà plus que moi et j'ai détesté ça.

- De quoi tu parles ?

Koto, c'est mon plus vieux copain, mon premier amoureux qui me protégeait déjà dans la cour en maternelle. (…)

Koto m'a jeté un drôle de regard.

- Il s'est passé quoi avec Walid ?

Toute la cité devait jaser dans mon dos. J'ai tenu bon.

- Je t'emmerde !

Il a haussé les épaules et il m'a laissée seule, plantée au milieu de la cour. J'ai eu envie de pleurer. Il ne s'était rien passé avec Walid, enfin, pas ce qu'ils semblaient se dire, mais qui allait me croire et comment le prouver ?

Je me suis approchée de Sabrina et de tout le groupe de filles.

- Qu'est-ce qu'il y a ?

Elles s'étaient arrêtées de parler. Elles me regardaient toutes d'un drôle d'air. C'est Hager qui a lâché le morceau, avec un air dégoûté :

- T'as couché avec Walid ?

- Sab, comment tu peux croire ça ?

(…)

Elle a hurlé :

- T'es qu'une pute Aïcha, t'es qu'une sale pute !

Et elle m'a craché dessus. J'avais plus le choix. « Pute », c'était la pire des humiliations. Mon arrêt de mort dans la cité. Et la cité ça comptait plus que tout. » (p.14-16)

« J'en étais sûre, ce serait bientôt écrit sur les murs de l'école, tagué en noir et rouge, et gravé sur les tables, dans les classes, sur les portes des toilettes. Mon nom à côté de celui de Nafi la salope, du CPE qu'on déteste, de tous ceux dont on se moque, mon nom comme une pancarte dans le dos. » (p.21)

« Mon frère, c'est une vraie racaille et tu le sais ! Mais c'est mon frère...Et toi, en face, tu comptes pour rien. Si il décide que t'es une pute, t'es une pute, et j'y peux rien !

J'ai crié :

- Mais c'est pas vrai ! C'est pas possible ! Tu peux pas dire un truc pareil ! Pas toi !

Elle a ri.

- Ben si, tu vois, c'est comme ça...

- J'ai pas couché avec Walid, je l'ai juste embrassé... Une fois, une seule fois ! C'est ça, la vérité !

Plus je criais, plus elle souriait.

- Mais on s'en fout de la vérité, ça compte pas la vérité... Tu comprends pas ça ? » (p.51)

« - Tu ne m'avais pas dit que tu l'avais jamais fait.

- Si, je te l'avais dit. C'est toi qui m'as pas crue.

Il s'est tu, je disais la vérité même si la vérité était plus dure à croire que toutes ses certitudes, les rumeurs de la cité, et ce qu'on dit des filles, une fois qu'elles ont fait ça. » (p.131)

(On s'est juste embrassés d'Isabelle Pandazopoulos)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Tout. Il est prêt à tout. Pour éviter la honte publique, l'humiliation devant la sentence et son exécution immédiate, là, au centre de tous ces regards. Tout, pour qu'il ne soit pas dit, qu'il ne soit pas révélé, que Stéphane ne sait pas, qu'il n'a jamais su lire. » (p.33)

« Mais Stéphane ne souffre pas de cette solitude. Il la connaît depuis longtemps. Depuis son premier redoublement. Tous ses camarades passaient en CE2 ; lui, non. Trop lent. Les premières grandes humiliations datent de cette année-là. Interdit de suivre les mots avec le doigt. Interdit d'épeler. Interdit d'écrire comme on parle. Interdit de couper comme on veut. Seulement voilà, lui, il ne sait pas procéder autrement. Les textes lui sont hostiles, il le sent comme on flaire un danger. D'instinct. » (p.38)

« Stéphane voudrait tant pouvoir dire ce que c'est, de ne pas savoir lire. Mais à qui ? Adrien risquerait d'être déçu. Sa mère lui en voudrait. M. Lambert ne comprendrait pas, lui qui écrit même quand il parle. Et puis c'est impossible. Ce serait comme vouloir expliquer l'air qu'on respire. Il faut regarder quelqu'un dormir pour remarquer que sa poitrine se soulève et que ses lèvres laissent passer l'air qu'elles ont absorbé. Le reste du temps, on ne s'en aperçoit pas . C'est pareil pour la lecture. Stéphane regarde les gens lire et voit leurs lèvres qui bougent, ou leurs yeux. Ils lisent comme ils respirent, sans faire attention. Il n'y pensent pas. Ils sont trop dedans. Lui, il y pense tout le temps et il reste dehors, au seuil, à regarder, comme s'il retenait son souffle. » (p.53-54)

« Il prend son élan, pour entrer dans le mot. Il commence à déchiffrer, lettre après lettre, I-L-L-E-T-T-R-É. Ça y est, il l'a franchi. Il est dedans le mot. En terre nouvelle. C'est un pays étrange, que Stéphane a l'impression de connaître en partie ; L.E.T.T.R.E. Lui dit quelque chose. De l'autre côté du mur, il est donc question de LETTRE. Dans le diagnostic final, dans l'étiquette qu'on va lui coller à la peau, par-dessus l'ancienne, il y a LETTRE ; IL LETTRE.

Stéphane ne comprend pas le mot. Le déchiffrerait-il avec exactitude qu'il n'en verrait pas davantage le sens. Mais le mot LETTRE le rassure. Il dépose sur ce mot l'énorme fardeau qui lui pèse sur le dos depuis si longtemps. (…) Quelqu'un se propose de partager son secret. Quelqu'un qui s'y connaît, et c'est déjà moins lourd, moins douloureux de savoir que ça porte un nom et que ça existe en dehors de soi.

(…)

Tout ce qu'il voit, c'est que même s'il n'est pas agréable, même s'il ne fait pas plaisir à sa mère, ce mot lui fait du bien, à lui. Ce n'est pas un ennemi finalement, car pour la première fois Stéphane n'a plus le sentiment de se battre seul contre le monde entier. » (p.81-82)

(La lettre déchirée d'Ella Balaert)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Parfois, je revois ton visage ; brutalement, le souvenir me renvoie ton image, et ça fait mal, encore, Yannick. Tes yeux me regardent, au-delà de toutes ces années, pour un instant, juste un instant, jusqu'à ce que je te chasse de ma mémoire. Et chaque fois, il m'en reste un drôle de goût dans la bouche. Le goût amer que l'on a quand on sait qu'on a été lâche.

Elle vient de loin, en fait, cette lâcheté. Elle a commencé bien avant nous. Puisqu'il était là depuis longtemps, Van Eyck, et qu'en entrant dans ce collège, on était prévenus. Les grands frères, les grandes sœurs nous l'avaient raconté : Van Eyck, le prof de musique, il cogne, tu verras, quand il crise, il ne se retient plus, il en attrape un, et ça fait mal. Mais de la façon dont ils le disaient, ça ne semblait pas si dangereux, on sentait une sorte d'excitation dans leur voix ; cela semblait un jeu dont, intuitivement, on comprenait les règles. » (p.7)

« Il y en avait toujours un ou deux dans les classes, qui détonnaient. Parce qu'ils avaient un nom étranger, ou parce qu'à leur façon d'être, de s'habiller, de vouloir passer inaperçus, ils révélaient une faiblesse, une faille qui les désignaient de toute façon comme victimes. Ou parce qu'ils étaient roux. Van Eyck n'aimait pas les roux, c'était connu, c'était admis. » (p.8)

« - Qu'est-ce que tu fous là, petit merdeux ? A crié Van Eyck, dérangé dans sa parade.

Yannick a blêmi. Quand j'y pense, c'était peut-être là son plus lourd handicap : son visage trahissait instantanément ses émotions ; ses lèvres se pinçaient, ses yeux s'agrandissaient, son regard s'assombrissait, et cela suffisait à bouleverser ses traits, à l'affubler d'un masque tragique où se mêlaient étrangement la peur et la haine.

En deux pas, Van Eyck a été sur lui. Il l'a saisi par le col de la chemise et l'a traîné jusqu'au fond de la classe en hurlant :

- Tu te fous de ma gueule, ou quoi ? Tu vas voir... tu vas voir...

(…)

Yannick s'est redressé à moitié. Son bras plié levé devant lui, comme pour se protéger, il a bredouillé :

- Mais j'ai rien fait !

Van Eyck l'a regardé froidement. Et, juste comme Yannick baissait son bras, il l'a giflé, d'un revers de main. Puis, se tournant vers nous, il a éclaté de rire.

Et nous, on a ri. C'était la règle. » (p.13)

« Je ne peux pas raconter ce qui se passait. Quand j'y repense, ça me paraît complètement invraisemblable, et je ne comprends pas qu'on ait laissé faire, ni surtout qu'on ait participé à cette invraisemblance. » (p.14)

« Après ce cours, pour la première fois, nous avons réagi. Oh, très timidement, et pas directement. C'était la période des conseils de classe. L'usage voulait que le professeur principal « prépare » le conseil avec la classe, c'est-à-dire qu'il laissait exposer pendant un quart d'heure ou une demi-heure les « problèmes ». Tout cela était très codé. On savait qu'il était délicat, ou inutile, d'évoquer les relations avec les enseignants.

(…)

Le professeur principal, qui était notre professeur de français, était relativement compréhensif. (…) Il a même semblé choqué quand Sophie, la déléguée de classe, a raconté prudemment, sans citer le cas de Yannick, ce qui se passait en musique. Il a demandé conformation. Chacun, alors, y est allé de son anecdote : insultes, vexations, coups sur la tête, gifles, coups de pied... tout le monde, un jour ou l'autre avait subi les colères de Van Eyck. » (p.15-16)

« M. Buche, le principal, l'a interrompue aussitôt :

- On ne traite pas ce genre de problèmes en conseil de classe. Vous viendrez me voir dans mon bureau...

Sophie et Jean-François, l'autre délégué, sont allés , le lendemain du conseil, à la première récréation, au bâtiment de l'administration. Le principal a refusé de les recevoir. Personne n'a été surpris. On n'a pas insisté. » (p.16)

« Rien n'a changé en musique. Van Eyck s'en prenait de plus en plus souvent à Yannick, de plus en plus violemment.

(…)

A la rentrée après les vacances, Yannick n'était pas là.

(…)

Yannick était mort. On ne savait pas comment. On a d'abord parlé d'un accident. Yannick serait tombé d'un lit superposé. En tombant, il se serait étranglé avec une ceinture, ou avec le cordon de sa robe de chambre.

(…)

Van Eyck a terminé sa carrière au collège. Mon plus jeune frère l'a eu trois ans de suite. C'était le même Van Eyck. Il paraît qu'il a été décoré des palmes académiques le jour de son départ à la retraite. » (p.17-18)

(Jours de collèges, « Fausse note » de Bernard Friot)

votre commentaire

votre commentaire

"Les bibliothèques sont des conserves de savoir"