-

« - En fait, nous sommes la table des exclus.

Corentin se tourne vers le jeune homme qui vient de prononcer cette phrase. Une trentaine d'années, des cheveux en brosse et un visage qui évoque instantanément le rongeur.

- C'est-à-dire ?

- Eh bien, vous voyez, quoi ! Ceux qu'on est obligé d'inviter mais qu'on voudrait pouvoir oublier. Les deux tantes lesbiennes – pardon, mesdames, si je m'égare ; le couple religieusement incorrect – Imad, vous êtes bien aussi musulman que votre nom l'indique, non ? ; la jeune fille tellement mal dans sa peau que sa sudation devient gênante, ou l'inverse – désolé, Marina, mais je ne fais qu'exprimer ce que tout le monde pense ; et le garçon au physique improbable, croisement raté entre une musaraigne et un rat musqué. Plus les deux employés du jour qu'on ne voudrait tout de même pas intégrer à la famille.

Le silence qui suit glace l'atmosphère jusqu'à ce que la dénommée Marina se mette à rire – un petit rire presque sec qui prend peu à peu de l'ampleur jusqu'à devenir un torrent impétueux, un rire si contagieux qu'il gagne finalement la tablée entière. Les conversations, qui n'avaient pas décollé depuis le début du repas, fusent soudain de tous les coins de la table. On précise : non, les deux tantes ne sont pas homosexuelles, enfin, elles ne sont pas que ça, oui Imad est musulman mais il consomme quand même de l'alcool quand personne de sa famille ou de son entourage ne le voit. » (p.61-62)

(Mariages de saison de Jean-Philippe BLONDEL)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé.

Papa nous avait pourtant tout expliqué, un jour, dans la camionnette.

- Vous voyez, au Burundi c'est comme au Rwanda. Il y a trois groupes différents, on appelle ça les ethnies. Les Hutu sont les plus nombreux, ils sont petits avec un gros nez.

- Comme Donatien ? j'avais demandé

- Non, lui c'est un Zaïrois, c'est pas pareil. Comme Prothé, par exemple notre cuisinier. Il y a aussi les Twa, les pygmées. Eux, passons, ils sont quelques-uns seulement, on va dire ils ne comptent pas. Et puis il y a les Tutsi, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutu, ils sont grands et maigres avec des nez fins et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. Toi, Gabriel, avait-il dit en me pointant du doigt, tu es un vrai Tutsi, on ne sait jamais ce que tu penses.

Là, moi non plus je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-on penser de tout ça ? Alors, j'ai demandé :

- La guerre entre les Tutsi et les Hutu, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire?

- Non, ça n'est pas ça, ils ont le même pays.

- Alors ... ils n'ont pas la même langue?

- Si, ils parlent la même langue.

- Alors, ils n'ont pas le même dieu?

- Si, ils ont le même dieu.

- Alors ... pourquoi se font-ils la guerre?

- Parce qu'ils n'ont pas le même nez.(…)

Même à l'école, les copains commençaient à se chamailler à tout bout de champ en se traitant de Hutu ou de Tutsi. Pendant la projection de " Cyrano De Bergerac", on a même entendu un élève dire" Regardez, c'est un Tutsi, avec son nez." Le fond de l'air avait changé. Peu importe le nez qu'on avait, on pouvait le sentir.» (p.9-11)

« - De quelle origine es-tu ?

Question banale. Convenue. Passage quasi obligé pour aller plus loin dans la relation. Ma peau caramel est souvent sommée de montrer patte blanche en déclinant son pedigree.

- Je suis un être humain.

Ma réponse les agace. Pourtant, je ne cherche pas à les provoquer. Ni même à paraître pédant ou philosophe. Quand j’étais haut comme trois mangues, j’avais déjà décidé de ne plus jamais me définir.

[…]

Il m’obsède, ce retour, je le repousse, indéfiniment, toujours plus loin. Une peur de retrouver des vérités enfouies, des cauchemars laissés sur le seuil de mon pays natal. Depuis vingt ans je reviens ; la nuit en rêve, le jour en songe ; dans mon quartier, dans cette impasse où je vivais heureux avec ma famille et mes amis.[…]

Il m’obsède, ce retour, je le repousse, indéfiniment, toujours plus loin. Une peur de retrouver des vérités enfouies, des cauchemars laissés sur le seuil de mon pays natal. Depuis vingt ans je reviens ; la nuit en rêve, le jour en songe ; dans mon quartier, dans cette impasse où je vivais heureux avec ma famille et mes amis. L’enfance m’a laissé des marques dont je ne sais que faire. Dans les bons jours, je me dis que c’est là que je puise ma force et ma sensibilité. Quand je suis au fond de ma bouteille vide, j’y vois la cause de mon inadaptation au monde.» (p.14-15)

« Mamie en voulait à Maman de ne pas nous parler kinyarwanda, elle disait que cette langue nous permettrait de garder notre identité malgré l’exil, sinon nous ne deviendrions jamais de bons Banyarwandas, « ceux qui viennent du Rwanda ». Ma mère se fichait de ces arguments, pour elle, nous étions des petits blancs, à la peau légèrement caramel, mais blancs quand même. »

« Chez moi ? C'était ici. Certes, j'étais le fils d'une Rwandaise, mais ma réalité était le Burundi, l'école française, Kinarina, l'impasse. Le reste n'existait pas. Pourtant, avec la mort d'Alphonse et le départ de Pacifique, il m'arrivait de penser que j'étais moi aussi concerné par ces événements. Mais j'avais peur. Peur de la réaction de Papa s'il me voyait parler de ces histoires-là. Peur parce que je ne voulais pas mettre de pagaille dans mon ordre des choses. Peur parce qu'il s'agissait de la guerre et que, dans mon esprit, ça ne pouvait être que du malheur et de la tristesse. »

« A l'OCAF, les voisins étaient surtout des Rwandais qui avaient quitté leur pays pour échapper aux tueries, massacres, guerres, pogroms, épurations, destructions, incendies, mouches tsé-tsé, apartheids, viols, meurtres, règlements de compte et que sais-je encore. Comme Maman et sa famille, ils avaient fui ces problèmes et en avaient rencontré de nouveaux au Burundi - pauvreté, exclusion, quotas, xénophobie, rejet, boucs émissaires, dépression, mal du pays, nostalgie. Des problèmes de réfugiés. » (p.62-63)

« J'ai beau chercher, je ne me souviens pas du moment où l'on s'est mis à penser différemment. A considérer que, dorénavant, il y aurait nous d'un côté et, de l'autre, des ennemis, comme Francis. J'ai beau retourner mes souvenirs dans tous les sens, je ne parviens pas à me rappeler clairement l'instant où nous avons décidé de ne plus nous contenter de partager le peu que nous avions et de cesser d'avoir confiance, de voir l'autre comme un danger, de créer cette frontière invisible avec le monde extérieur en faisant de notre quartier une forteresse et de notre impasse un enclos.

Je me demande encore quand, les copains et moi, nous avons commencé à avoir peur. » (p.80)

« A l’école, les relations entre les élèves burundais avaient changé. C’était subtil, mais je m’en rendais compte. Il y avait beaucoup d’allusions mystérieuses, de propos implicites. (…) Jusqu’à ce jour, à la récréation, où deux garçons burundais se sont battus derrière le grand préau, à l’abri du regard des profs et des surveillants. Les autres élèves burundais, échauffés par l’altercation, se sont rapidement séparés en deux groupes, chacun soutenant un garçon. « Sales Hutu » disaient les uns, « Sales Tutsi » répliquaient les autres. Cet après-midi-là, pour la première fois de ma vie, je suis entré dans la réalité profonde de ce pays.

J'ai découvert l'antagonisme hutu et tutsi, infranchissable ligne de démarcation qui obligeait chacun à être d'un camp ou d'un autre. Ce camp, tel un prénom qu'on attribue à un enfant, on naissait avec, et il nous poursuivait à jamais. Hutu ou Tutsi. C'était soit l'un, soit l'autre. Pile ou face.

Comme un aveugle qui recouvre la vue, j'ai alors commencé à comprendre les gestes et les regards, les non-dits et les manières qui m'échappaient depuis toujours.

(...)

La guerre, sans qu'on lui demande, se charge toujours de nous trouver un ennemi. Moi qui souhaitais rester neutre, je n'ai pas pu. J'étais né avec cette histoire. Elle coulait en moi. Je lui appartenais. » (p.133)

« Chaque jour, la liste des morts s'allongeait, le Rwanda était devenu un immense terrain de chasse dans lequel le Tutsi était le gibier. Un humain coupable d'être né, coupable d'être. Une vermine aux yeux des tueurs, un cancrelat qu'il fallait écraser. Maman se sentait impuissante, inutile. Malgré sa détermination et l'énergie qu'elle déployait, elle ne parvenait à sauver personne. Elle assistait à la disparition de son peuple, de sa famille sans rien pouvoir faire. Elle perdait pied, s'éloignait de nous et d'elle-même. Elle était rongée de l'intérieur. Son visage se flétrissait, de lourdes poches cernaient ses yeux, des rides creusaient son front. »

« Je relis le poème de Jacques Roumain offert par Mme Economopoulos le jour de mon départ : « Si l'on est d'un pays, si l'on y est né, comme qui dirait : natif-natal, eh bien, on l'a dans les yeux, la peau, les mains, avec la chevelure de ses arbres, la chair de sa terre, les os de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes... » (p.213)

(Petit pays de Gaël FAYE)

votre commentaire

votre commentaire

-

« C’était dans une vie antérieure, me dis-je en me détournant. À l’époque, tout était différent. J’étais différente. Mais maintenant ? Je n’avais pas de temps à perdre avec des regrets, des souvenirs ou des lapins en peluche. Rien ne pouvait changer le fait que j’avais dix-sept ans et que, même si je détestais ça, les pom-pom girls, le conseil des élèves et la politique de ma mère faisaient partie intégrante de mon existence.

Ne pas entrer dans l’équipe n’était pas envisageable – du moins, c’était l’avis de ma mère. Et je n’avais pas travaillé aussi dur pour tout perdre à cause d’un stupide porté foiré pendant des essais.

Je saisis mon portable posé sur la couette. Comme tout bon sportif vous le dirait, pour gagner, une équipe a besoin d’une excellente attaque et d’une défense de premier ordre. Et grâce aux leçons de ma politicienne de mère, je brillais sur les deux plans. » (p.12-13)

« Mon sourire vacilla, mais je me hâtai de rectifier ça avant que quiconque ne le remarque. Pour eux, j'étais Regan Flay, pom-pom girl, toujours première de la classe et fille de la députée Victoria Flay. J'aimais le petit Jésus, ma famille et les chevaux - toujours dans cet ordre. Comme le disait ma mère, j'étais l'exemple parfait d'une enfant élevée avec des limites fermes et de saines valeurs américaines, et je devais me conduire en tant que telle. C'est exactement ce que je m'efforçais de faire - si on excluait les troubles de l'anxiété, la consommation excessive de petites pilules et un peu d'espionnage social par-ci, par-là.

En gros, si j'avais été élevée avec de "saines valeurs américaines", ça expliquait à quel point le pays était dans la merde. » (p. 28)

« Mon café à la main, je sortis de la voiture et affichai sur mon visage un grand sourire factice. Chaque jour sans exception, rien qu'à la vue des doubles portes vitrées du lycée, ma pression artérielle augmentait. Et dès l'instant où j'entrais, je pressais un interrupteur interne pour me changer en une version de moi-même qui n'existait pas réellement. » (p.40-41)

« - Tu ferais bien de prier pour que le test soit négatif. Toute ma campagne est basée sur les valeurs familiales. Qu'est-ce que le public penserait de moi si ma propre fille était une junky ?

Je ne répondis pas. J'avais peur de ce que je risquais de dire. Bien sûr, elle avait réussi à retourner la situation pour en faire quelque chose qui la concernait, elle. Bien sûr que si je me droguais, elle s'inquiéterait plus pour son image publique que pour ma santé. » (p.133)

« C'était exactement pour ça que je n'avais pas de petit ami. Pour ne pas lui donner encore un autre aspect de ma vie à contrôler. » (p.137)

« - Le lycée était un peu plus dur que ce à quoi je m'attendais. Tout le monde croit que ma vie est parfaite. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je tiens à peine le coup. En fait non, je ne tiens pas le coup. Pas du tout. C'est ça, le problème. Et puis, il y a ma mère, qui est députée.

(…) Elle a planifié ma vie entière, placé en moi des attentes que je suis incapable de satisfaire.

Même si je ne voyais pas Nolan, j'entendais son souffle régulier dans le silence qui avait suivi mes mots. Enfin, il demanda :

- Quel genre d'attentes ?

- La perfection, soufflai-je.

Une petite voix dans ma tête, l'ancienne Regan, me hurlait de la fermer, que j'en avais trop dit. Tu montres des faiblesses, sifflait-elle. Peut-être. Mais je m'étais déjà trop ouverte pour reculer, j'avais dévoilé toutes mes cicatrices. Et puis, qui décidait de la limite entre force et vulnérabilité ? Parce qu'à cet instant, je ne voyais pas la différence. J'étais venue ici ce soir pour m'excuser auprès des innombrables personnes que j'avais blessées, mais il m'avait fallu attendre jusqu'à cet instant pour me rendre compte que la personne à qui j'avais fait le plus de mal, c'était moi-même. (…)

- Je devais être parfaite. Irréprochable. Tout le temps. Pas seulement à la maison, mais aussi à l'école, à l'église... Même pour faire mes courses, parce que tout le monde me regardait tout le temps. C'était comme si le monde entier était là, à attendre que je me plante. Et j'ai retenu mon souffle pendant des années, parce que je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que je dérape et que tout parte en vrille. » (p.206-207)

(Blacklistée de Cole GIBSEN)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Dans le monde, il y a de nombreuses familles monoparentales, où le père ou la mère n'est plus là.

Dire qu'un enfant est à plaindre parce qu'il n'a plus qu'un seul parent, personnellement, je refuse d'accepter cette façon de penser. (…)

Penser qu'il n'y a qu'un seul modèle de famille correct et que tous les autres sont à plaindre...cette manière de voir les choses, j'estime que c'est de la discrimination... » (p.16-17)

« Existe-t-il vraiment des gens qui pensent … qu'il faudrait éviter que les enfants s'approchent de certaines personnes... juste parce qu'elles aiment quelqu'un du même sexe... comme s'il s'agissait de criminels ? (...)

Sous prétexte d'une orientation sexuelle, des individus seraient soudainement néfastes pour les enfants ? Je trouve ça bizarre ! » (p.85-87)

« Je fais comme mes potes, je dis quelle star je préfère ou quelle fille de la classe je trouve la plus mignonne mais, en réalité, ça fait un moment que j'ai réalisé que ceux que je trouve mignons, ce sont des garçons.

Je sais qu'on appelle ça être « gay » ou « homo » mais... dans mon entourage... il n'y a personne comme ça. Alors je me suis renseigné sur le net. Quand j'ai appris qu'il y a plein d'autres personnes comme moi... ça m'a un peu rassuré. Mais j'ai aussi vu qu'il y a plein de gens qui écrivent des choses horribles à ce sujet. Quand j'ai lu leurs propos, ça a commencé à me faire peur et je me suis dit qu'il serait plus prudent de le cacher (…) mais petit à petit, ça a commencé à me peser. Je savais plus du tout comment faire. Je voulais demander conseil à quelqu'un mais il n'y avait personne à qui je pouvais me confier. » (p.146-148)

(Le mari de mon frère, tome 2 de Gengoroh TAGAME)

votre commentaire

votre commentaire

-

« - Je sais bien que vis-à-vis de la société, il n'y a aucune excuse qui tienne... mais tout ce que je peux faire, c'est me répéter.

Toku, juste pour cette fois, je voudrais que tu lui pardonnes. je lui ferai bien comprendre. Je t'en prie...

- C'est trop facile, Shigeji. Ce bon à rien a volé. Ce sont les déchets de la société qui commettent des vols.

Et d'abord, tu n'as pas à t'occuper de ces sales gosses, ce n'est pas bon pour toi...

- Toku... Depuis tout à l'heure, tu parles de bon à rien, de déchet... ça veut dire quoi ?

- Hmm...

- Tu as dit que c'était des sales gosses... Mais c'est humain de commettre des erreurs, non ? Surtout chez les enfants. Enfin... ce n'est pas parce que c'est un enfant que c'est excusable, mais...

Mais tu ne crois pas que tous les enfants sont comme ça ? Ne me dis pas que tu ne te souviens pas.

(…)

- Hum ! Ce n'est pas la même chose !

- Non, en effet. C'est différent parce que... nous, on avait des parents et une maison. On ne s'est jamais fait traiter comme des déchets par les adultes ! Mais eux, ils n'ont ni parents ni maison !

Ils sont sous ma garde, moi qui suis un étranger pour eux. C'est là la différence, mais... mais à part ça, on était exactement comme eux. » (p.186-189)

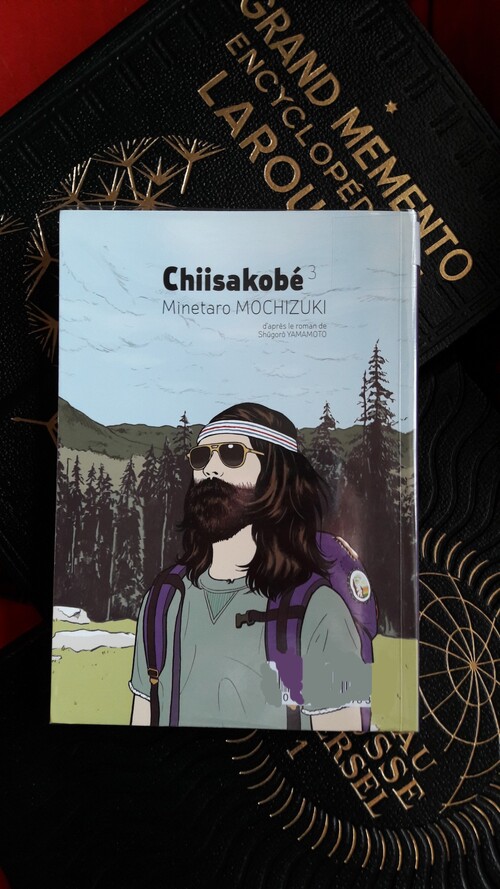

(Chiisakobé, Tome 3 de Minetaro MOCHIZUKI)

votre commentaire

votre commentaire

"Les bibliothèques sont des conserves de savoir"