-

Par La Célestine le 8 Décembre 2018 à 09:59

« Lurçat méprisait les gendarmes, jugés a priori incapables de diriger une enquête criminelle, il méprisait Sponge et toutes les petites villes jugées comme des trous infects peu propres à servir sa carrière, et pour faire bon poids, il méprisait aussi les femmes qui occupaient, selon ses propres termes, des postes "d'homme".

Lili, femme gendarme dirigeant la brigade d'un "trou infect", cumulait donc les handicaps, mais elle n'avait pas l'intention de supporter la morgue de Jean-Baptiste Lurçat. » (p.38)

« Toute la ville, autrefois, la considérait avec mépris et méprisait davantage encore ses parents qui habitaient une caravane, aux abords de Sponge.

Les Roumains. Les fainéants. Les voleurs. Les mendiants professionnels. Les exploiteurs d’enfants. Ni les mots, ni les expressions ne manquaient pour accabler la famille Falcaru, un couple et six enfants.

Monica songeait souvent à ce passé si proche. Après tout, elle n’avait que vingt-six ans et ils étaient arrivés à Sponge après avoir erré dans une bonne partie de l’Europe, quand elle avait dix ans.

(…)

Monica, malgré son désir de fuir les souvenirs, remâcha encore le passé. Elle avait mendié et volé, pour vivre ou plutôt survivre et aider ses cinq frères et sœurs à survivre.

Ses parents se contentaient de boire et de dormir. Personne n’acceptait de les employer.

- Roumains ? Ah, non, désolé, la place est prise.

- Votre adresse ? Une caravane ? C’est amusant, ça… Désolé, non…

Ils ne rencontraient que des gens désolés de ne pouvoir employer madame et monsieur Falcaru, que personne d’ailleurs n’appelait madame et monsieur, mais les gitans, les tsiganes, les étrangers, les romanos, les marginaux, ou alors eux, là-bas, dans leur caravane, vous voyez qui je veux dire ? » (p.80-81)

(Echec et rap de Jean-Paul NOZIERE)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 6 Décembre 2018 à 09:49

« Il ne pouvait pas avouer à quel point il était mal à l’école, sans personne à qui se confier ; c’était comme s’il venait d’une autre planète, comme si les autres percevaient intuitivement sa différence et le rejetaient. Il ne s’intégrait pas, et cela le rendait malheureux. Le problème avait empiré avec la puberté, quand il avait poussé d’un coup et que les autres s’étaient sentis rabaissés. Il avait failli répéter à sa mère qu’ils le surnommaient fielleusement « l’Américain », aggravant par là son mal-être, mais faisant naître aussi un sentiment de révolte – après tout, il était né à la clinique de Sévral, comme la plupart d’entre eux. Ils l’affublaient d’autres surnoms, ils l’accablaient d’autres insultes. Il se sentait exclu, solitaire. Le pire, c’était quand sa mère venait le chercher dans la vieille camionnette à plateau, vêtue de sa robe courte en jean et coiffée de son chapeau de cow-boy, et que chacun d’eux, garçon comme fille, la reluquait avec insistance, forcément, c’était la plus belle femme qu’ils aient jamais vue, le charme incarné avec ses cheveux couleur de miel et sa silhouette voluptueuse.

(…)

Dire que la plupart de ses condisciples si méprisants et imbuvables du lycée de Sévral se ruaient aujourd’hui sur sa page Facebook et « likaient » le moindre de ses posts ! Il en avait même vu certains se pointer à ses expositions, fayotant, lui tapant sur l’épaule, affirmant qu’ils savaient très bien qu’il allait devenir célèbre. » (p.34-35)

« Est-ce qu’il se souvient de ce qui s’était passé quand ils avaient fait connaissance, en 2003 ? Linden, intrigué par son hilarité, répond que non. Ah, c’était atroce, reprend-elle, avalant une gorgée de vin. Il avait vingt-deux ans, elle vingt-quatre, une soirée pour fêter le diplôme des Gobelins, dans un loft, près des Halles, elle s’était ridiculisée en le draguant. Ça lui revient maintenant : elle l’avait acculé dans un coin sombre et avait pressé ses lèvres sur les siennes. Il lui avait rendu son baiser gentiment, mais quand elle avait voulu aller plus loin, il l’avait repoussée avec politesse. Malgré cela, elle n’avait pas pigé, l’avait embrassé encore, promenant ses mains sur ses cuisses, les glissant sous sa chemise, murmurant qu’il n’avait pas à avoir peur, qu’elle allait s’occuper de tout, qu’il pouvait se détendre, fermer les yeux, sur quoi il avait déclaré, aussi simplement que possible, qu’il n’était pas branché filles. Ses yeux gris s’étaient écarquillés et elle l’avait dévisagé, puis, après plusieurs secondes de silence, elle avait marmonnée : il voulait dire qu’il était… ? Il avait terminé sa phrase à sa place : gay, oui, il était gay. Elle avait paru tellement accablée qu’il s’en était voulu ; il lui avait caressé la joue en lui assurant que ce n’était pas grave. Elle avait alors répliqué, il s’en souvenait très bien, qu’il n’avait pas du tout l’air gay : comment aurait-elle pu deviner ? C’était injuste, il était si beau, grand, viril, comment aurait-elle pu savoir ? Il lui avait demandé, à mi-voix, avec un sourire espiègle, si elle pouvait lui expliquer ce que signifiait avoir l’air gay, et elle avait plaqué sa main sur sa bouche en bredouillant « désolée ». » (p.45-46)

«Il avait été saisi par une sorte de peur, la crainte que sa tante ne le juge, qu’elle ne soit dégoûtée, ou fâchée. Soudain elle avait déclaré, et Linden se rappelait ses paroles avec précision, leur souvenir ne l’avait jamais quitté : « Linden, n’aie pas peur. Dis-moi ce que tu as à dire. » (…)

Un bref instant, quelques secondes, il avait pensé qu’il ferait peut-être mieux de garder cela pour lui, ne rien divulguer, jamais, de taire ce secret, ne jamais le révéler. Mais la bulle en lui montait déjà, impatiente de sortir et de s’échapper. Il avait dit, lentement, que Philippe était la personne à laquelle il pensait nuit et jour. Philippe était beau, attachant, et Linden était bien avec lui, il se sentait lui-même. Il pouvait lui parler, lui confier des choses qu’il n’avait jamais dites à personne. La bulle s’élevait irrésistiblement, cherchant à franchir ses lèvres, et impossible de la retenir. Linden avait dit qu’il s’était toujours senti différent. Il s’en était rendu compte il y a longtemps à Sévral. Les gamins au collège l’avaient perçu. Il ignorait comment, il ne pensait pas que ça se voyait, mais ils l’avaient deviné, et ils avaient fait de sa vie un enfer. A treize, quatorze ans, ses camarades avaient commencé à avoir des petites amies, à être obsédés par les filles, le corps des filles, les jambes des filles, les seins des filles. Chez lui, cette obsession n’était pas survenue. Au lieu de le laisser tranquille, ils le mettaient en boîte en permanence : mais où donc était sa petite amie ? L’Américain n’en avait pas, ou quoi ? Est-ce qu’il avait déjà touché une fille comme ci, ou comme ça, est-ce qu’il en avait même jamais embrassé une ? Est-ce qu’il était carrément gay, alors ? Une fiotte, une pédale , Ils se gargarisaient des insultes en série qu’il lui lançaient pendant la récréation, et la seule chose que Linden pouvait faire, c’était essayer de se blinder. Une fille lui avait un jour chuchoté que les autres garçons étaient jaloux parce qu’il était mignon. Pourquoi n’avait-il pas de petite amie ? Il pouvait avoir toutes les filles qu’il voulait, à commencer par elle. Il ne lui avait pas répondu.

Quand il s’était installé à Paris, il avait été soulagé. Personne dans sa classe n’avait jamais suggéré qu’il était différent. On se fichait qu’il ait ou non une petite amie. Il était populaire. Et puis, un jour, Philippe. Philippe et ses cheveux bouclés, ses yeux rieurs. Philippe était bien dans sa peau, assumait son identité. Il n’avait pas à faire semblant d’être quelqu’un d’autre. Philippe avait emmené Linden dans sa chambre, un jour après leur dernier cours. Se pouvait-il que ce soit aussi simple ? Eh bien, oui. Ils étaient seuls dans l’appartement, et Philippe l’avait embrassé. c’est comme ça que leur histoire avait commencé. Récemment, trois élèves de leur classe les avaient arrêtés, Philippe et lui, dans l’escalier. Sarcasmes, quolibets, invectives. Sifflantes, les injures avaient fusé, toujours les mêmes mots affreux, et Linden avait reculé, horrifié. Il était tout à coup de retour à Sévral, victime des railleries et en proie au mépris, et ses yeux s’étaient fermés d’épouvante. Il avait entendu résonner la voix de Philippe, calme, pleine d’humour… Comment Philippe pouvait-il rester aussi stoïque ? Son ton était à la fois impassible et intrépide, et Linden, en rouvrant les yeux, avait vu Philippe qui se tenait là dans son long manteau noir, superbe, menton levé, sourire aux lèvres. Gay ? Oui, il était gay. Ça posait un problème ? On allait le mettre en prison ? Le passer à tabac ? L’attacher, le lyncher, le jeter aux lions ? Quoi, il devait rentrer chez lui pleurer dans les jupes de sa mère ? Il devait se détester sous prétexte qu’il était gay ? C’est ce qu’ils essayaient de lui dire ? Eh bien, il allait leur apprendre une chose. Il avait dix-sept ans, et il n’avait pas peur. Non, il n’avait pas peur. Pas peur d’être gay. Pas honte d’être gay. Est-ce que ces connards avaient quelque chose à ajouter ? Quelque chose du genre « sale pédé », peut-être ? Il y avait eu un silence. Les trois élèves s’étaient éloignés d’un pas traînant. La main de Philippe avait empoigné la sienne et l’avait serrée très fort. Linden avait remarqué qu’elle tremblait.

Linden s’était tu à nouveau, un long moment. Son souffle avait dessiné un nuage cotonneux sur la vitre froide. Candice attendait. La bulle s’était extirpée de son corps, elle s’était libérée. Il avait dit : « ça ne va pas te plaire. » Autre silence. « Je suis homo. Tu es déçue ? »

Il avait éprouvé de la peur, de la détresse, de la solitude, et puis, chose étrange, du soulagement. Il s’était retourné pour faire face à sa tante. Elle souriait, et son sourire n’était pas différent des sourires qu’elle lui adressait chaque jour. Elle s’était levée de son siège, était venue vers lui, puis l’avait enlacé : « Je ne suis pas déçue, je t’aime toujours autant.»

Comme il avait chéri ces mots-là. Je ne suis pas déçue, je t’aime toujours autant. Ils l’avaient accompagné durant le long intervalle où il ne s’était pas senti prêt à faire son aveu à qui que ce soit d’autre. Ils l’avaient accompagné lorsqu’il repensait à son adolescence à Sévral, aux insultes qu’il avait subies, à la solitude dont il avait souffert. lorsqu’il envisageait de s’ouvrir à son père, à sa mère, à sa sœur. Il le ferait un jour. Les mots si précieux de Candy le protégeaient, en attendant, de toutes les peurs qui l’habitaient.» (p.104-107)

(Sentinelle de la pluie de Tatiana de Rosnay)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 2 Décembre 2018 à 09:41

« N’est-il pas étrange que l’on recommence de parler des races au moment où elles se mêlent de plus en plus et où l’unité de leur caractère paraît singulièrement comprise ? La vérité, c’est qu’il y a des rêves de domination universelle, soit par propagande des idées, soit par conquête matérielle. » (p.16)

« J.FERRY :

- Je soutiens l'expédition à Madagascar décidée par le gouvernement Brisson parce que les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, avec grandeur, et honnêteté, de ce devoir supérieur de civilisation.

G.CLEMENCEAU :

- Races supérieures, races inférieures, c'est bientôt dit ! Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants Allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue parce que le Français est d'une race inférieure à l'Allemand,

La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la puissance que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires, pour s'approprier l'homme, le torturer en extraire toute la force qui est en lui au profit d'un prétendu civilisateur. Ce n'est pas le droit : c'en est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c'est joindre à la violence l'hypocrisie. » (p.20)

(Clémenceau de René DELY et Stefano CARLONI)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 30 Novembre 2018 à 11:03

« L’hospice voisin était un endroit où se retrouvaient tous les gens dont personne ne voulait. Si vous aviez des difficultés à marcher, si votre visage était tordu, si votre voix sortait toute mâchonnée et que vous entendiez mal, si vous étiez vieux et que vous aviez oublié de vous souvenir, voilà où vous terminiez la course. » (p.122)

(Des bleus au coeur de Louisa REID)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 28 Novembre 2018 à 11:00

« - Vous savez, chez nous, une femme qui n’est pas excisée n’a aucune chance de faire un bon mariage. Elle va se faire moquer, traiter de n’importe quoi, elle ne pourra pas prier à la mosquée avec les autres femmes de son groupe d’âge, ni manger dans le même bol qu’elles. J’avais une cousine de Dakar qui n’était pas excisée : c’est elle-même, à vingt ans passés, qui est allée voir la forgeronne du village pour lui demander de le faire, parce qu’elle n’en pouvait plus de vivre comme une demi-personne. Tout ça pour vous donner une idée du poids des traditions.

(…)

Tout à l’heure, devant les grilles du collège où j’allais chercher ma petite fille, j’ai parlé avec la mère d’une gamine qui portait un appareil sur les dents, une machine très vilaine et qui avait l’air de lui faire mal. J’ai demandé à la dame pourquoi elle avait collé ça sur les dents de sa fille. Nous, jamais on ne forcerait nos enfants à porter des dentiers en métal tous les jours pendant des années, avec toutes les complications qui s’ensuivent. Mais cette mère-là m’a dit que dans votre société c’était très important d’avoir des bonnes dents bien droites, et que même sa propre fille lui serait reconnaissante un jour.

- Excusez-moi, mais on ne peut tout de même pas comparer les conséquences néfastes de l’excision avec les désagréments des appareils dentaires, intervint François Cabanon.

- Je crois au contraire que la comparaison de madame Bocoum est très juste, s’interposa Rose-Assata. Elle illustre les pressions sociales. Ici, une mère qui aime sa fille va vouloir lui offrir des dents correctement alignées, ou des oreilles bien collées. C’est cher et pénible, mais ça vaut le coup. Au Fouta, une mère qui veut un bon avenir pour son enfant, dans la société dans laquelle elle vit et où ses choix sont limités, va la faire exciser. Bien sûr, l’excision a des conséquences ravageuses, bien plus que l’orthodontie ou la chirurgie plastique, mais je crois que le message est clair : parlons de l’excision, oui ; dénonçons cette pratique, oui ; mais évitons les clichés. Les violences envers les femmes ne sont pas une spécialité africaine.

- Mais pourquoi faire ça ? demanda une professeure d’allemand au deuxième rang. Je ne comprends pas à quoi ça sert.

Rose-Assata s’approcha du micro :

- On entend beaucoup d’histoires sur les origines de l’excision. Certains disent qu’elle remonte à Sarah, la femme d’Abraham. D’autres parlent des pharaons : quand les momies ont été examinées, on a découvert des femmes complètement fermées, coupées et puis recousues ensuite, comme le sont les Somaliennes aujourd’hui. Il me paraît clair, pour répondre à votre question, que l’excision procède, historiquement, d’une volonté de contrôle sur les femmes.

- ça n’explique pas pourquoi ça continue, insista la professeure, butée.

- Des marchands des empires pharaoniques ont fait fortune en commerçant le long du Nil jusqu’au Kenya actuel et à travers le Sahara, qui n’est pas seulement un désert, mais aussi un lieu de trafic très dense. Dans les villes que les caravanes traversaient, on regardait avec envie ces hommes riches, qui n’épousaient que des femmes belles et excisées. Les populations locales se sont mises à exciser leurs filles pour accéder à des mariages avantageux : c’est l’une des façons dont la pratique s’est diffusée, couche après couche, depuis le haut d’une pyramide sociale très hiérarchisée. D’autant plus facilement que les sociétés exigeaient déjà chasteté, pureté et modestie de la part des femmes. Une fois propagée, l’excision n’est plus une option : tout le monde le fait, parce que tout le monde le fait. C’est ce qu’on appelle une norme.

- Vous parlez des pharaons alors que je pensais que c’étaient les musulmans qui avaient inventé l’excision, réagit quelqu’un dans la salle.

Nawdé fit claquer sa langue dans le micro :

- Je le croyais, moi aussi. J’ai appelé l’imam de mon village quand j’étais à l’hôpital, car il est très savant et c’est lui qui a instruit mes trois enfants en religion. J’ai été étonnée quand il m’a dit que l’excision n’est pas une pratique religieuse. Les Saoudiens de La Mecque ne le font pas, et le grand mufti du Caire a même interdit de haddinde les petites filles. J’étais choquée, je lui ai demandé pourquoi il ne nous avait jamais dit ça. Il m’a répondu que c’était une affaire qui ne concernait pas le Saint Coran mais qu’il voulait bien aider à y mettre fin, puisque le chirurgien m’avait expliqué combien c’était mauvais pour la santé.

La voix de Nawdé faiblissait et Rose-Assata enchaîna :

- ça a concerné des chrétiens, des animistes, et même des juifs éthiopiens. Chez moi, en Guinée, certains marabouts disent qu’il faut le faire, même si c’est puni par la loi, pour que les filles ne fassent pas de bêtises. Quand vous habitez quelque part où tout le monde veut continuer, c’est très difficile d’être la seule à dire non. » (p.214-217)

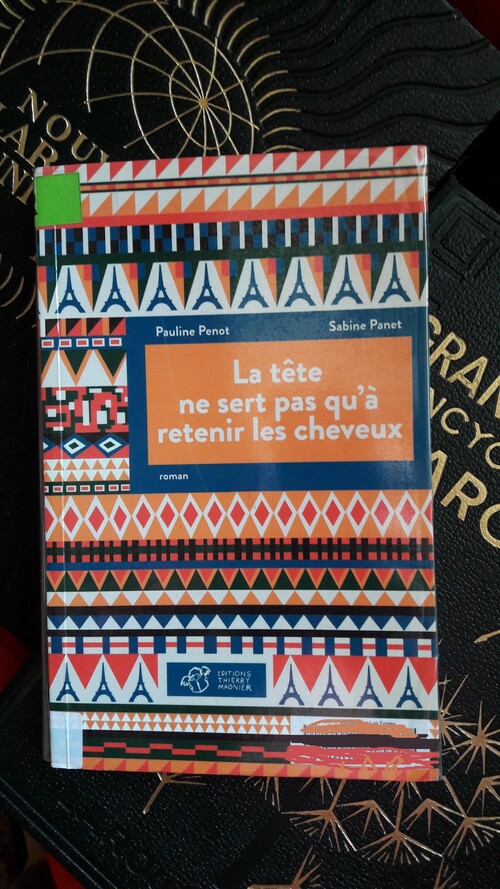

(La tête ne sert pas qu’à retenir les cheveux de Pauline PENOT et Sabine PANET)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 26 Novembre 2018 à 10:55

« Je n’ai pas tout compris, mais j’ai senti au dedans de moi que leurs rires me rejetaient. La colère est montée et je me suis précipité sur la grande qui, d’une poussée m’a refait rouler dans le torrent. Alors tout dégoulinant d’eau froide, j’ai couru vers le soleil couchant, poursuivi par le ricanement des gamins qui résonnaient dans ma tête : « FADA… FADA ». J’ai couru si loin, que je suis tombé de fatigue. Julien n’était pas là, j’étais seul, j’avais envie de me jeter dans l’auge du cochon pour qu’il me mange, mais j’avais peur que ça fasse mal ! Alors je me suis couché dans le champ, et j’ai pleuré, pleuré de grand chagrin et de désespérance, des larmes du fond du ventre qui faisaient mal à sortir. Je ne savais pas pourquoi mais je sentais que rien, rien ne serait plus jamais pareil.

A force de pleurer, je me suis endormi et c’est au crépuscule que mon père m’a trouvé. Il m’a pris dans ses bras. Écroulé de fatigue j’ai juste pu lui demander avant de me rendormir :

- C’est vrai que je suis un fada ?

(…)

- Qu’est-ce que c’est un Fada, maman ? C’est vrai que je suis un Fada ?

Délaissant les pis de la chèvre, elle m’a pris sur ses genoux et m’a dit :

- Les gens ne sont pas tous gentils, ils n’aiment pas que l’on soit différent ni que l’on ne pense pas comme eux. Toi, tu es différent, plus doux et tes idées dans ta tête ne suivent pas le même chemin, alors ils ne peuvent pas comprendre. Aussi quand quelqu’un te traite de Fada, de simple d’esprit, t’insulte ou te dit quelque chose que tu ne comprends pas, souris, es ben mieil [c’est bien mieux].

- Mais je n’ai pas envie de sourire quand ils sont méchants !

- C’est pour cela qu’il faut sourire » m’a-t-elle répondu, s’ils voient qu’ils te mettent en colère, que leurs paroles te blessent, ils continueront et ce sera pire. Alors que, si tu leurs souris, s’ils te croient toujours content, ils se lasseront rapidement et te laisseront tranquille. Souvient-toi de cela et souris.

Ce fut quelquefois difficile, mais j’ai bien suivi son conseil, et comme il s’est révélé qu’elle avait raison, je suis devenu aux yeux des autres « Un Buon fada, tours counten », «le simple d’esprit au sourire » pour qu’ils me laissent en paix. » (p.28-29)

« Les animaux de travail une fois déchargés et les moutons parqués, intrigué par cet animal étrange je suis allée au parc des ânes. Ils étaient tous rassemblés dans le même angle du pré et Néan était seul de l’autre côté. Il semblait rejeté par les autres. Je me suis approché, il a tourné la tête vers moi, je lui ai tendu la main à plat comme mon père le fait avec les mules et il est venu la lécher . Sa langue était légèrement rappeuse. En écartant les poils qui me cachaient ses yeux j’ai découvert un regard si doux, si triste, que j’ai voulu le consoler. Je me suis approché tout près de lui et je lui ai parlé : « pourquoi es-tu si triste Monsieur l’âne ? Tu n’as pas de copains ? Les autres ne veulent pas de toi… ? C’est parce que tu n’es pas comme eux, même si tu es plus grand et plus fort. Tu veux être mon ami, dis ? »

Il m’a répondu d’un hochement de tête, je l’ai pris par le cou et il a posé sa tête sur mon épaule « on sera les deux Fadas, moi des hommes et toi des ânes mais personne ne doit le savoir, c’est notre secret ». (p.40-41)

« Et puis il y avait les regards. Tous ces regards des gens quand ils me voyaient : ceux qui surpris élargissaient leurs yeux en ouvrant la bouche comme des poissons morts, ceux qui me balayaient de la tête aux pieds avant de revenir sur mon visage, ceux qui se détournaient en une grimace ou dans un rire et ceux qui me transperçaient, comme si je n’existais pas. » (p.50)

« Elle a pris mon visage entre ses mains, appuyant son front sur le mien elle m’a dit : « il n’y a pas de mais… Jean-Noël, moi aussi les autres me disent différente. Ils m’appellent la Muette, parce que j’ai toujours été isolée, parce que je viens d’ailleurs, parce que Germaine n’a jamais voulu que je rencontre les enfants du village, que j’étais sale, mal vêtue, que je parle aux chiens, aux chèvres et aux fleurs et pas aux gens que je n’aime pas, qu’après la mort de Gabriel je n’avais plus envie de voir personne, je voulais juste être seule avec mes bêtes dans la montagne. Tu n’arrives pas à dire tout ce que tu ressens, mais moi je n’ai pas besoin que tu parles pour savoir, pour sentir comme toi la joie du lever de soleil qui réveille la peau, la sagesse d’un vieux mélèze, la peur des nuages d’orage qui t’arrivent dessus au galop tout chargés de foudre dans l’hostilité des rochers, le langage des animaux qui t’aiment, la colère devant l’injustice et la douleur causée par le mépris des autres. Tu comprends il n’y a pas de mais, car moi aussi je t’aime… je veux bien t’épouser, même si on n’a pas besoin d’être mariés pour s’aimer... ». (p.106)

« Nous avions peu parlé ensemble parce qu’il était comme ceux de la montagne, économe de paroles et de sentiments et que moi je parle beaucoup dans ma tête où les mots se mettent bien en place, chantent, dansent ou pleurent mais ils restent là. Je n’arrive pas à les dire, à les faire sortir, alors ils se bousculent comme un troupeau de moutons apeurés, ils se montent dessus, restent coincés dans ma gorge, ça me fait mal, ça m’énerve, aussi, le plus souvent je me tais. Maintenant avec mon père en moi, plus besoin de prononcer les mots et j’ai commencé à lui parler de tout. C’est venu petit à petit comme s’il était à mes côtés... » (p.121)

(Simple d’esprit. Le Fada de Bousieyas de Jean-Claude LEFEBVRE)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 24 Novembre 2018 à 10:53

« J’avais une image de l’enfant qui, inachevé, pas encore arrivé, encore anonyme, se développait au milieu de nous.

J’avais l’image d’un être humain qui allait venir au monde, y grandir, le rendre meilleur d’une certaine manière. C’était une image typique. Typique dans ses particularités. Mon enfant, notre enfant, serait à sa hauteur, ça ne faisait aucun doute. Il lui correspondrait, il irait peut-être même au-delà de ses limites, il surpasserait l’image qu’on avait de lui. D’une manière ou d’une autre, ce serait le prolongement de ce que j’avais entamé, et avant moi, mes pères. Je portai cette image sous ma poitrine neuf mois durant, comme Kyôko l’enfant. » (p.116)

« La seule chose dont je me souvienne, c’est la gêne, vague brûlante, la gêne causée par un indifférent quand on m’a dit : Votre fils est handicapé. Il ne sera jamais comme les autres. Le sentiment, pas un sentiment : il y a confusion. Cet enfant n’est pas le mien, mais celui d’un autre. C’est une erreur, cet enfant-là, je le rejette. » (p.114)

« Il n’y a aucun doute. Nous l’avons constaté. Votre fils est handicapé. Une anomalie cardiaque de surcroît. Non, ça ne peut pas se corriger. Ça n’est pas le genre de chose qu’on corrige. Vous devez comprendre. Ce genre de chose demeure. Demeurera. On ne peut pas s’en débarrasser par une opération. (…) Il est important que vous le compreniez. Votre fils ne sera jamais comme les autres.

(…)

Lorsqu’il me demanda si j’étais prêt à le voir, à présent, je fis non de la tête et sortis sans dire au revoir. Je crois que j’avais peur qu’il puisse me ressembler. » (p.119)

« Je lui enviais la faculté qu’elle avait, contre toute raison, pensai-je, contre tout bon sens, de regarder cet enfant silencieux, silencieux, comme le nôtre, de l’accepter tel qu’il était, et de ne pas mentionner d’un seul mot sa déficience. Plus encore : de n’être consciente d’aucune déficience en lui. » (p.122)

« Aujourd’hui, je me dis : si j’étais resté assis, encore un moment, et si j’avais attendu qu’il me sourie. J’aurais découvert que son handicap était peu de chose par rapport au mien. Que ce qui était devenu dur en moi m’empêchait de senti, profondément et intimement, la tendresse de ses joues. De nous deux, c’est moi qui souffrais de la plus grande anomalie au cœur. » (p.123-124)

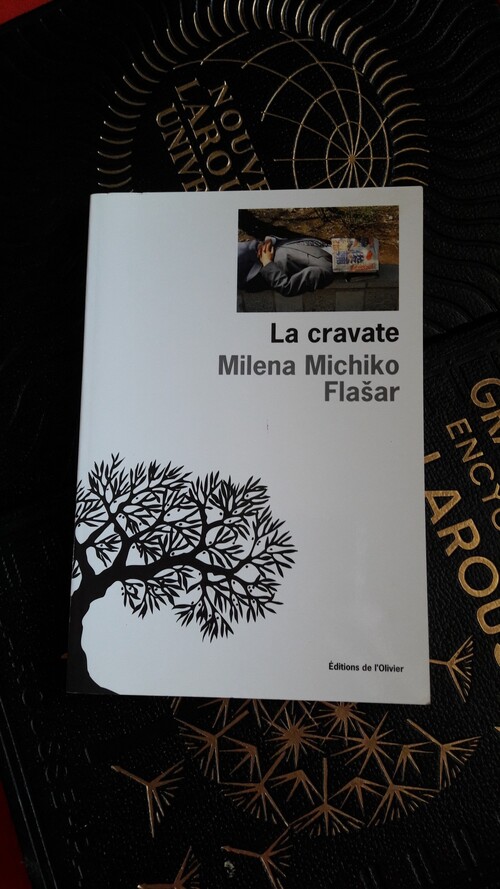

(La cravate de Milena Michiko FLASAR)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 22 Novembre 2018 à 10:50

« Ma vie me remontait à la gorge, m’étouffait de cette part sombre trop brutalement mise en lumière. Ce trou béant qui me torturait depuis si longtemps avait donc raison d’être ; j’étais un enfant adopté. Pire, un enfant regretté, méprisé au point que l’on n’avait jamais jugé utile de me dire ma propre vérité, quand tous les autres le savaient.

Au moins les multiples réflexions, les attitudes vexatoires, la discrimination que j’avais subies durant toutes ces années venaient-elles de trouver une explication. De même que l’amour fou porté par mes parents à une sœur sans âme, sans dignité et sans esprit mais fabriquée de leur chair et de leur sang. Une sœur qui leur ressemblait. Chaque détail, chaque événement revenait soudain habillé d’un sens neuf. Le peu d’intérêt de ma mère pour mes devoirs, mes amis, mes activités, alors qu’elle surveillait chacun des faits et gestes de Clélia. Ses affirmations définitives sur les garçons qui se fichaient forcément d’être bien habillés (je recyclais les vieilles chemises de mon père) et se trouvaient naturellement plus résistants que les filles pour lessiver le garage seul pendant que Clélia téléphonait à ses copines).

Et ces éternelles interrogations : de qui pouvais-je tenir mes yeux noirs ? Cette pilosité agressive ? Ma petite taille ?

- Ton arrière-grand-mère avait épousé un Grec.

- Un Grec ? Où l’avait-elle rencontré ?

- Qu’est-ce qu’on en sait. Tu nous fatigues avec tes questions.

Ceux qui avaient prétendu au rôle de parents m’avaient sciemment plongé dans l’obscurité. Était-il possible d’être si lâche et égoïste à la fois ? » (p.114-115)

(Providence de Valérie TONG CUONG)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 16 Novembre 2018 à 10:34

« Dans quelle société se sent-on habilité à penser que les femmes sont là pour le plaisir du regard des hommes ? »

« Le truc, c'est que tout notre environnement médiatique incite à regarder et à jauger des corps de femmes. Il en est saturé.

Que ce soit au cinéma, dans la pub, l'univers de la BD, ou les jeux vidéo.

Dans ces univers, les femmes sont non seulement représentées de manière hypersexualisée, mais en plus, bien souvent, elles n'ont ni rôle, ni dialogue, parfois même pas de prénom. En gros, elles sont juste là pour servir de caution 'nichons' »

« Déjà, les spectateurs de genre et orientation sexuelle oubliés doivent s’adapter, soit en s’imaginant dans des rôles de peu de valeur, soit en renonçant à leur identité pour s’imaginer mâles et hétéros.

Or nous nous construisons dès tout petits par les personnages auxquels nous nous identifions. C’est du coup problématique d’avoir à choisir entre la potiche et la norme du mec hétéro, si ce n’est pas notre identité. »

« Eh bien les chercheur-euse-s ont constaté que si nous regardons bien les hommes comme des êtres humains, les femmes en revanche étaient analysées de la même façon que des objets, et ce, quel que soit le genre de la personne qui les regarde »

« Or, si on interagit avec une personne, à l'inverse, on se sert d'un objet. Et voir les femmes comme des objets pose des problèmes évidents de respect de leur consentement... »

(Un autre regard d’EMMA)

https://emmaclit.com/

votre commentaire

votre commentaire

-

Par La Célestine le 14 Novembre 2018 à 10:32

« - Je ne comprends pas. Pourquoi on m'aurait fait ça ? Sans jamais m'en parler ? A quoi ça sert ?

- A rien, malheureusement. C'est une tradition ancestrale, coriace. J'imagine que, pour vos parents, la pratiquer devait relever de l'évidence. Qu'autour d'eux, toutes les femmes, depuis des générations…

- Mais c'est délirant…

Awa secouait la tête, furieuse :

- ...que personne n'ait pensé à m'avertir qu'on avait coupé une partie de moi, POUR RIEN. » (p.30)

« ...je sais, vous allez dire que je suis très soutenue. Mais moi j'ai l'impression d'avoir été court-circuitée, vous comprenez ? On avait décidé pour moi, ensuite on a résolu le truc sans moi. Tout a changé, et finalement rien n'a changé : on n'en parle plus. Cette fois-ci, je veux comprendre : ce qui se passe dans ma famille ; qui a pris les décisions ; qui a su, pourquoi ils ont voulu ou accepté qu'on nous mutile, comme vous dites. » (p.34)

« - Je n'ai rien pris, annonça Awa d'une voix claire. J'aurais eu l'impression de tricher si je l'avais fait.

Si je dois vivre avec une coupure en moi, je veux la ressentir, je veux l'intégrer, je veux… comment dire… je veux l'éprouver.

L'endormir avec des médicaments, ce serait comme l'escamoter, comme prétendre que tout va bien en supprimant la sensation. Finalement, ça conforterait ce que vous venez de dénoncer : l'idée d'un sexe honteux. Je ne veux pas oublier mon sexe et la douleur qu'il renferme. Ce serait prolonger l'amputation. » (p.65)

« Une opération, c'est une intervention sur le corps qui sert à faire du bien, à soigner. Une mutilation, c'est quand on abîme intentionnellement quelqu'un. On le blesse, on lui fait prendre des risques, parfois on le tue, et tout ça sans aucune raison médicale. Tu imagines ? Cent trente millions de filles à qui on a fait mal parce que c'étaient des filles. Par pure discrimination. » (p.80-81)

« J’ai appris que j’étais excisée, qu’on avait enlevé une partie de mon sexe quand j’étais petite. Une coupure tellement douloureuse que je commence tout juste à en avoir quelques souvenirs, qui sont horribles, séquentiels, comme des flashs. J’ai rencontré une militante qui anime des groupes de parole : elle m’a dit que la société inflige ça aux femmes pour les contrôler. Elle fait le parallèle avec le bandage des pieds des Chinoises, jusqu’au siècle dernier : focaliser les femmes sur leur souffrance, régir leurs mouvements ou leur ôter toute possibilité de plaisir, les inféoder à leur rôle de matrice maternelle. » (p.101)

« La psychologue, quand j’ai eu fini de tout parler, elle m’a expliqué ce qui t’était arrivé. Moi, j’étais prête pour la sensibilisation, j’étais d’accord pour l’accompagnement, le suivi, j’étais d’accord pour tout à condition que l’histoire ne se répète pas. C’est ça que je voulais te raconter : que c’est avec toi que j’ai appris. Je voulais que tu saches pourquoi toi et pas les autres. Que tu ne croies pas que je t’aimais moins. Que tu comprennes que j’étais ignorante avant que tu m’ouvres les yeux, avec ta tristesse et tes mouvements de recul dès qu’on t’approchait. » (p.227)

(La tête ne sert pas qu’à retenir les cheveux de Pauline PENOT et Sabine PANET)

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

"Les bibliothèques sont des conserves de savoir"